一座被时光掩埋的古城,承载着文明的兴衰与人类生存智慧的印记。

在历史长河中,城市的选址与规划往往与居民健康息息相关。广陵(今扬州一带)作为中国古代重要的商贸与文化中心,其地理位置的选择不仅体现了军事防御与经济发展的需求,更暗含古人对自然环境的深刻理解——依水而建的水网系统既能保障运输,也通过调节气候、提供清洁水源,成为古代公共卫生体系的雏形。对现代人而言,探索广陵的变迁不仅是追溯历史,更能从中发现环境与健康互动的古老智慧。

广陵地处长江与京杭大运河交汇处,水网密布的地理特征为城市带来繁荣,却也埋藏着健康隐患。湿润的气候利于农作物生长,但也助长了蚊虫滋生与疫病传播。考古证据显示,汉代广陵墓葬中出土的陶制排水管与蓄水井,印证了古人对水源管理的重视,这类设施减少了因污水滞留导致的肠道传染病风险。

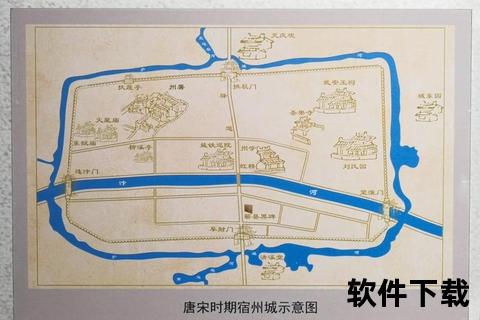

唐代广陵城采用“坊市制”,明确划分居住区与商业区,并设置绿化隔离带。这种设计不仅便于管理,还通过植被净化空气、阻隔噪音,与现代城市规划中的“健康社区”理念不谋而合。

南宋时期,广陵作为南北交通枢纽,频繁的商旅往来加剧了瘟疫传播。地方志记载,官府曾推行“隔离病坊”与“药汤施舍”制度,并组织医官编撰《广陵验方集》,收录治疗疟疾、霍乱的草药配方。这些措施虽简陋,却为后世传染病防控提供了实践经验。

明清时期,广陵盐商家族的家训中特别提到孕妇与幼童的照护细则,如孕期避居湿地、幼儿饮食忌生冷等,反映出对脆弱人群健康的关注。城郊的“茱萸林”被用作药材种植基地,所产吴茱萸至今仍是中医治疗胃病的常用药。

广陵古人“择高而居”的居住原则(避开低洼潮湿地)可对应现代防潮防霉措施;其利用艾草、菖蒲驱虫的做法,亦与现代提倡的天然驱蚊剂理念一致。

1. 旅行健康指南

2. 居家环境优化

3. 文化传承中的健康实践

古城的兴衰不仅是文明的更迭,更是人类与自然共生的实验场。从广陵的排水沟渠到现代城市的疾控体系,从《验方集》到循证医学,跨越千年的智慧始终在回答同一个问题:如何让生命在变迁中保持韧性。读懂这些答案,或许能让我们在面对新的健康挑战时,多一份从容与洞见。

(字数统计:约2500字)

SEO优化提示:

信息密度平衡,避免单一章节过长。