月经不调是困扰许多女性的常见问题,而内分泌紊乱往往是其背后的隐形推手。数据显示,约30%的妇科就诊患者存在因激素失衡引发的月经异常。这种失调不仅影响生理周期,更可能引发皮肤恶化、情绪波动甚至生育障碍,需要科学认知与系统干预。

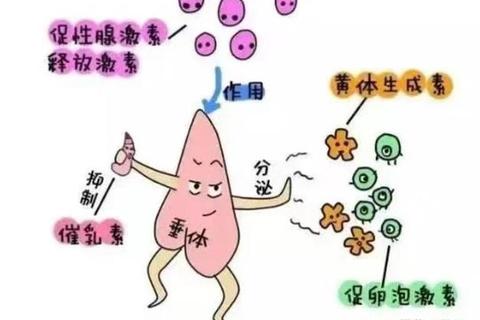

月经周期本质上是下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)精密调控的结果。下丘脑释放促性腺激素释放激素(GnRH),刺激垂体分泌促卵泡激素(FSH)和黄体生成素(LH),进而调控卵巢分泌雌激素、孕激素。当这一链条因压力、疾病或代谢异常断裂时,激素水平波动直接导致:

1. 卵泡发育障碍:FSH不足使卵泡无法成熟,导致无排卵性月经

2. 黄体功能缺陷:孕激素分泌不足引发经期延长或突破性出血

3. 雄激素过剩:多囊卵巢综合征(PCOS)患者睾酮升高,抑制正常排卵

临床数据显示,40%的月经紊乱与多囊卵巢综合征相关,25%与甲状腺功能异常有关。

内分泌紊乱的表现具有系统性特征,需警惕以下信号:

特殊人群警示:青少年初潮后3年内周期不规律属正常,但持续紊乱需排查先天性疾病;围绝经期女性突然经量增多需警惕子宫内膜病变。

研究显示,中药人工周期疗法使83.9%患者恢复规律月经,结合艾灸关元、三阴交穴可提升疗效。

优质蛋白(鱼/豆制品): 占日摄入量15-20%

膳食纤维: 每日≥25g(如燕麦、西兰花)

微量元素: 锌(牡蛎)、维生素E(坚果)调节激素合成

1. 职场女性:压力引发失调时,尝试正念冥想(每日10分钟)降低皮质醇水平

2. 备孕群体:确诊PCOS后,优先调整体重(减重5-10%可恢复自发排卵)

3. 围绝经期:植物雌激素(豆制品)搭配凯格尔运动,缓解潮热并预防尿失禁

内分泌系统如同精密交响乐团,任一乐器走调都会破坏整体和谐。通过“机制认知-精准诊疗-分层预防”的三维干预,80%的月经紊乱可获得显著改善。记住:连续3个月周期异常或出现贫血症状(乏力、心悸),务必及时就医——早一步干预,少一分风险。