咳嗽是人体清除呼吸道异物的自然防御机制,但当它频繁发作或伴随痰液黏稠时,可能预示着呼吸系统疾病的信号。面对咳嗽,人们常陷入“自行用药”与“及时就医”的两难选择,而如何科学使用镇咳祛痰药物更是关乎疗效与安全的关键。本文将聚焦临床常用中成药咳露口服液,从成分解析、适用场景到注意事项,帮助读者建立系统认知。

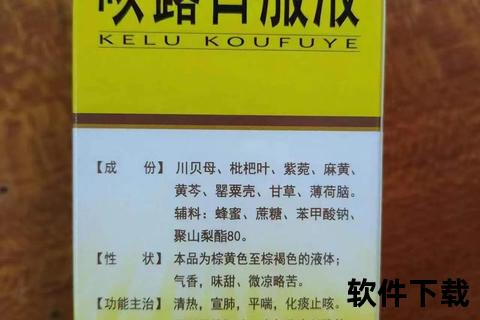

咳露口服液由川贝母、枇杷叶、紫菀、麻黄、黄芩、壳等11味中药配伍而成,其组方遵循“清热宣肺、化痰平喘”的中医治疗原则。现代药理学研究显示:

这种多靶点作用机制使其兼具镇咳、祛痰、平喘、抗炎四大功效,特别适用于风热犯肺引起的急性症状。

1. 咳嗽性质:阵发性呛咳或持续性咳嗽,痰液黄稠难以咳出

2. 伴随症状:咽喉红肿疼痛、胸闷气促、口干舌燥

3. 病程阶段:感冒初期(3日内)或慢性支气管炎急性发作期

临床鉴别要点:

> 案例提示:某45岁患者因感冒后出现咽痛、黄痰咳嗽,服用3天后痰量减少且颜色转白,提示病情好转;若痰转绿或伴发热则需警惕细菌感染。

1. 孕妇及哺乳期妇女(成分可能透过胎盘/乳汁)

2. 糖尿病患者(含蔗糖与蜂蜜)

3. 高血压、心脏病患者(致心率加快)

4. 慢性肺病患者(可能掩盖病情进展)

5. 过敏体质者(含多种植物成分)

6. 12岁以下儿童(神经系统发育未完善)

尽管咳露口服液属于OTC甲类药品,但其含有的壳成分可能引发依赖性,2018年国家药监局曾通报过量使用导致成瘾的案例。这提示公众:

正确使用咳露口服液需要建立在准确辨证的基础上,建议患者在首次出现症状时通过互联网医院进行远程问诊,获取个体化用药指导。对于慢性咳嗽患者,更应完善肺功能检查、过敏原检测等评估,避免单纯依赖镇咳药物掩盖潜在疾病。健康呼吸权的维护,既需要科学认知的武装,更离不开医患协作的智慧。