月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其周期、经量及颜色的细微变化都可能提示潜在的健康问题。部分女性发现自己的经血量明显减少,且颜色呈深褐色甚至发黑,这种异常现象往往伴随着焦虑和困惑。本文将结合医学研究及临床建议,系统解析这一问题的成因,并提供科学调理方案。

正常月经血以暗红色为主,初期或末期可能因氧化呈现咖啡色,但若整个经期经血颜色持续发黑且量少于20毫升(约湿透4片日用卫生巾),则需警惕以下伴随症状:

1. 经血性状:质地黏稠或有较多血块,可能伴随组织碎片;

2. 生理不适:小腹坠胀、腰骶酸痛、乏力,严重者出现痛经;

3. 周期异常:经期缩短至1-2天或延长至10天以上,周期不规律。

1. 短期内分泌波动:压力、作息紊乱或环境变化可能暂时影响雌激素水平,导致子宫内膜脱落不完全,经血滞留氧化发黑。此类情况通常1-2个月可自行恢复。

2. 围绝经期变化:45岁以上女性卵巢功能衰退,雌激素下降,可能出现经量减少、颜色加深。

1. 气血两虚与宫寒

气血不足导致血液循环不畅,经血滞留子宫时间延长,颜色发黑。常见于节食减肥、长期疲劳或体质虚弱者,伴随面色苍白、手脚冰凉。

2. 妇科炎症与器质性疾病

盆腔炎、子宫内膜炎等炎症会破坏内膜环境;子宫肌瘤、宫腔粘连等器质性疾病则直接阻碍经血排出。此类患者常伴有异味白带、疼痛。

3. 内分泌失调

多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常等疾病会导致雌激素分泌不足,影响内膜正常增厚与脱落。

4. 卵巢早衰

40岁前出现卵巢功能衰竭,表现为经量锐减、颜色异常,并伴随潮热、失眠等症状。

1. 经血持续发黑超过3个月;

2. 突然闭经或经期剧烈腹痛;

3. 非经期异常出血或白带呈脓性/血性;

4. 备孕1年以上未成功。

1. 基础检查:性激素六项、甲状腺功能、血常规;

2. 影像学检查:超声(评估内膜厚度、卵巢状态)、宫腔镜(排查粘连或息肉);

3. 病原体检测:白带常规、HPV筛查(排除感染因素)。

1. 饮食管理

2. 运动与热疗

1. 西医疗法

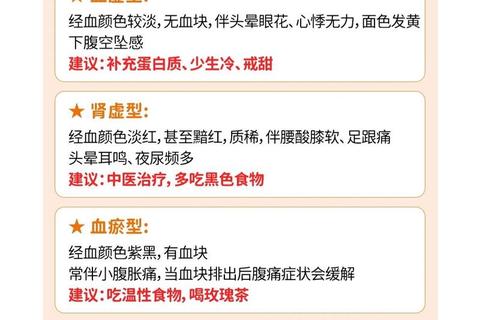

2. 中医辨证施治

1. 备孕女性:需优先排查卵巢功能及输卵管通畅性;

2. 围绝经期女性:侧重骨密度监测及心血管保护;

3. 青少年患者:避免盲目使用激素,以营养调理为主。

1. 心理调适:通过冥想、正念练习缓解压力,避免焦虑加重内分泌紊乱;

2. 周期养护:经期避免游泳、盆浴,选择透气卫生用品;

3. 定期体检:每年1次妇科超声及激素水平检测,尤其有家族病史者。

月经发黑量少可能是身体发出的“预警信号”,既不必过度恐慌,也不能掉以轻心。通过科学的自我观察、及时就医和系统调理,多数患者可获得显著改善。记住:健康的生活方式是最好的“天然药物”,而定期妇科检查则是守护生殖健康的坚实盾牌。