新生儿全身发紫是婴儿出生后最让家长恐慌的现象之一。这种青紫色可能出现在口唇、四肢甚至全身,背后往往隐藏着危及生命的健康问题。据统计,约1%的新生儿存在先天性心脏病,其中紫绀型心脏病患儿因缺氧导致全身发绀的概率高达80%。了解这一现象背后的原因与应对方法,对守护婴儿生命安全至关重要。

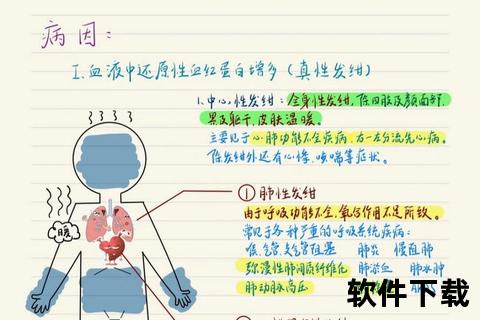

生理性发绀多由暂时性缺氧或血液循环未适应外界环境引起。例如:

1. 产道挤压或寒冷刺激:新生儿离开母体时,肺部未完全扩张或受寒冷刺激导致血管收缩,可能引发手足发绀,但保暖后可在10-20分钟内缓解。

2. 啼哭性缺氧:剧烈哭闹时呼吸节律紊乱,可能造成短暂性缺氧,表现为面部发紫,安静后恢复正常。

病理性发绀则提示严重疾病,需立即干预:

1. 先天性心脏病:如法洛四联症、大动脉转位等右向左分流型心脏病,导致静脉血未经氧合直接进入体循环,血氧饱和度可骤降至60%以下。

2. 呼吸系统疾病:新生儿肺炎、呼吸窘迫综合征等影响氧气交换,肺部血流量减少时可能引发全身性青紫。

3. 代谢与感染因素:红细胞增多症导致血液黏稠度升高,或败血症引发循环衰竭,均可能造成组织缺氧。

高危警示信号(需立即就医):

居家初步判断方法:

1. 血氧监测:使用婴儿专用血氧仪,正常血氧饱和度应≥95%,若手脚与上肢血氧差>3%提示心脏异常。

2. 皮肤观察:摩擦发绀部位,若颜色未改善或扩散,需警惕病理因素。

产前筛查:

出生后诊断流程:

1. 双指标筛查:出生后6-72小时内进行心脏杂音听诊+血氧饱和度检测,阳性者需在24小时内完成超声心动图。

2. 影像学确诊:心脏CT或MRI可清晰显示血管走向异常,如法洛四联症的肺动脉狭窄合并室间隔缺损。

治疗方案选择:

孕期预防措施:

新生儿家庭护理要点:

1. 保暖与体位:维持室温24-26℃,采用“袋鼠式护理”促进血液循环。

2. 喂养技巧:少量多次喂奶,紫绀型先心病患儿建议使用低流速奶嘴减少呛咳。

3. 紧急应对:若突发呼吸暂停,立即清理口鼻分泌物并实施背部拍击法,同时拨打急救电话。

早产儿群体:

高原地区新生儿:

新生儿全身发绀是生命早期的危险信号,但也并非所有情况都预示灾难。通过科学的观察、及时的诊断和精准的治疗,超过90%的先天性心脏病患儿可获得良好预后。家长需掌握“一测二看三触”原则(测血氧、看呼吸、触肌张力),与医疗团队建立紧密协作,共同守护孩子的生命曙光。