重症肌无力(Myasthenia Gravis, MG)是一种因自身抗体破坏神经肌肉接头信号传递而导致的慢性自身免疫性疾病,患者常表现为波动性肌肉无力和易疲劳。近年来,随着靶向治疗药物的突破和临床方案的优化,患者有了更多治疗选择。本文将从疾病机制、诊疗进展到日常管理,为您提供全面解析。

一、认识重症肌无力:从症状到病因

1. 典型症状与易感人群

核心表现:眼睑下垂、复视(视物重影)、咀嚼吞咽困难、四肢无力,严重时可累及呼吸肌导致危象。

人群差异:女性发病高峰在20-40岁,男性则在60岁以上;约10%-15%的儿童患者可能因先天性或自身免疫因素患病。

2. 病因与分型

自身抗体类型:约85%的患者存在乙酰胆碱受体(AChR)抗体,其余可能为抗MuSK或LRP4抗体阳性,不同抗体类型影响治疗方案选择。

诱因提示:感染、手术、应激或药物(如某些抗生素)可能诱发症状加重。

二、诊断与评估:精准分型是关键

1. 基础检查

临床测试:冰敷试验(短暂缓解眼睑下垂)、新斯的明试验(肌力快速改善)。

实验室检测:血清AChR/MuSK抗体检测、肌电图(重复神经电刺激)。

2. 分层评估工具

量表应用:MG-ADL(日常生活活动评分)、QMG(重症肌无力定量评分)用于量化病情严重程度和治疗效果,例如泰它西普的Ⅲ期临床试验中,MG-ADL改善≥2分被视为有效。

三、治疗新进展:从传统疗法到靶向突破

1. 传统治疗方案

一线药物:溴吡斯的明(对症治疗,快速缓解症状)是基础用药,但长期依赖可能导致耐受性。

免疫调节:糖皮质激素(如泼尼松)和硫唑嘌呤等免疫抑制剂可控制病情,但副作用如骨质疏松、感染风险需警惕。

2. 靶向生物制剂:精准治疗的里程碑

FcRn抑制剂:

Rozanolixizumab:通过阻断FcRn与IgG结合,加速致病抗体清除。Ⅲ期试验显示,治疗后第43天MG-ADL评分显著改善,且皮射便利性高,2023年获FDA批准。

巴托利单抗:中国自主研发的同类药物,2023年国内上市申请已受理,疗效与安全性接近国际产品。

B细胞双靶点药物:

泰它西普(泰爱®):全球首个靶向BLyS/APRIL的双靶点融合蛋白,可同时抑制B细胞和浆细胞活性。国内Ⅲ期试验显示,240 mg组患者症状持续改善,2024年已提交上市申请,预计2025年获批。

3. 补体抑制剂与新兴疗法

依库珠单抗:针对补体C5的抑制剂,适用于难治性AChR抗体阳性患者,但需注意脑膜炎球菌感染风险。

小分子药物探索:如Zilucoplan(补体C5抑制剂口服剂型)正在临床试验中,可能进一步提高用药便利性。

四、特殊人群的个体化治疗建议

1. 儿童患者

首选低剂量激素联合免疫抑制剂(如他克莫司),需密切监测生长发育影响。最新研究提示,部分儿童可在1.5-2年治疗后尝试减停药物。

2. 妊娠期管理

溴吡斯的明和低剂量泼尼松相对安全,避免使用可能致畸的免疫抑制剂(如吗替麦考酚酯)。产后病情波动风险较高,需提前制定监测计划。

3. 危象与急性加重

紧急处理:血浆置换或静脉注射免疫球蛋白(IVIG)可快速清除抗体,挽救生命。

五、日常管理:患者与家属的行动指南

1. 症状监测与就医时机

居家记录:每日记录肌力变化、吞咽和呼吸状态,使用MG-ADL量表自我评估。

紧急信号:突发呼吸困难、无法吞咽或颈部无力需立即就医,警惕肌无力危象。

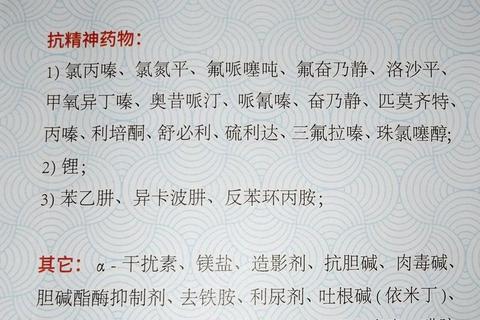

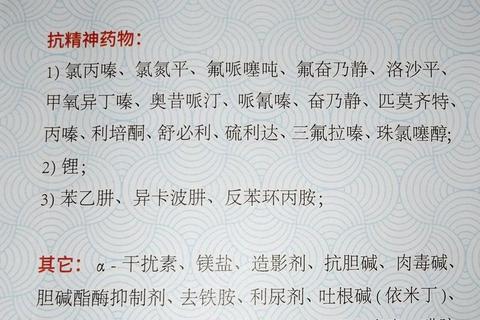

2. 用药注意事项

避免禁忌药物:如氨基糖苷类抗生素、β受体阻滞剂可能加重肌无力。

剂量调整:靶向药物(如泰它西普)需严格遵循医嘱,定期复查抗体水平和肝肾功能。

3. 生活方式优化

营养支持:少食多餐,选择软食以减少咀嚼消耗;吞咽困难时可使用增稠剂。

适度运动:避免过度疲劳,推荐低强度有氧运动(如步行)结合呼吸训练。

六、未来展望:更多希望在路上

随着对MG发病机制的深入,更多创新疗法正在研发中。例如,基因编辑技术(如CRISPR)可能靶向清除致病抗体,而CAR-T细胞疗法也在早期探索阶段。患者可通过参与临床试验获得前沿治疗机会。

重症肌无力的治疗已从“一刀切”走向精准分层,患者需与医生紧密配合,制定个体化方案。及时识别症状变化、科学用药和规范随访是长期管理的关键。未来,随着更多新药上市,患者的生活质量将进一步提升。