在女性生理周期中,体温的微妙变化常被视为反映生殖健康的“晴雨表”。许多女性发现,月经来潮前体温会略微上升0.2-0.5℃,这种变化是否正常?背后隐藏着怎样的生理机制?本文将从激素调控、排卵周期与体温的关系入手,解析月经前体温升高的科学原理,并针对不同人群提供实用建议。

一、体温升高的生理机制:激素与排卵的“指挥棒”

女性基础体温的周期性波动与卵巢功能密切相关,主要受雌激素和孕激素的调控。

1. 卵泡期(低温期)

月经开始至排卵前,卵巢内的卵泡逐渐发育,雌激素主导这一时期。

雌激素抑制体温调节中枢,基础体温维持在较低水平(通常为36.2-36.5℃)。

2. 排卵与黄体期(高温期)

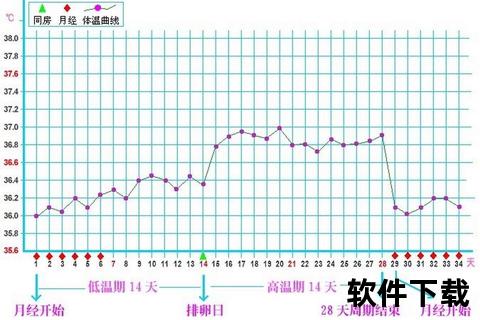

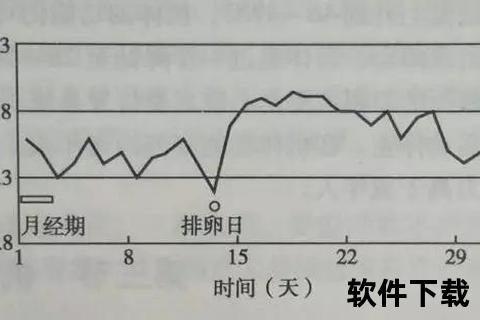

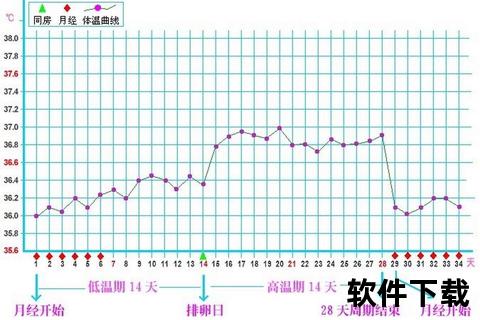

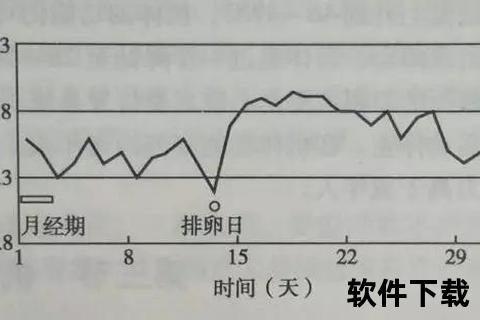

排卵后,卵泡转化为黄体,开始分泌大量孕激素。孕激素作用于下丘脑体温调节中枢,使基础体温上升0.3-0.5℃,进入高温期(36.7-37.0℃)。

若未受孕,黄体在14天左右萎缩,孕激素水平骤降,体温回落,月经来潮;若怀孕,体温则持续高位。

月经前体温升高的本质:是孕激素作用的正常生理现象,表明排卵完成且黄体功能正常。

二、正常与异常的体温变化:如何判断?

1. 正常体温波动的特征

幅度:升高0.3-0.5℃,不超过0.5℃。

持续时间:高温期持续12-16天(平均14天)。

规律性:呈现明显的“双相型”曲线(低温期→排卵日→高温期)。

2. 异常体温变化的警示信号

持续低温无波动:提示无排卵或黄体功能不足,可能伴随月经不调。

高温期短于12天:黄体功能不全,可能导致早期流产风险。

体温骤降后复升:需警惕黄体萎缩不全或子宫内膜异位症。

高温持续超过16天:可能是妊娠信号,建议及时验孕。

三、实用指南:如何科学监测与应对?

1. 基础体温的正确测量方法

工具选择:推荐水银体温计(精度更高)或专用备孕电子体温计。

测量时机:每天早晨醒后未活动时,舌下测量5分钟。

注意事项:感冒、失眠、饮酒需备注,连续测量3个月经周期更准确。

2. 不同人群的应对策略

备孕女性:

结合排卵试纸或B超监测,在体温由低转高时安排同房,受孕率最高。

高温期持续16天以上,建议验孕并就医确认。

月经不调者:

单相型体温(无高温期)需排查多囊卵巢综合征等疾病。

孕妇:

孕早期体温应维持在36.9-37.2℃,若波动剧烈或下降,需警惕黄体功能不足。

围绝经期女性:

体温波动可能减少,需结合激素六项评估卵巢功能。

3. 何时需要就医?

体温异常伴随经期延长、剧烈腹痛、不规则出血。

疑似黄体功能不全导致反复流产或不孕。

高温期持续但验孕阴性,需排除内分泌疾病。

四、延伸解读:激素与体温的深层关联

1. 孕激素的双重角色:

升高体温:通过影响下丘脑体温调定点。

维持妊娠:抑制子宫收缩,促进内膜转化。

2. 雌激素的间接作用:

卵泡期抑制体温,排卵前峰值诱发促黄体生成素(LH)释放,触发排卵。

五、总结与行动建议

月经前体温升高是正常的生理现象,但需结合幅度、持续时间、伴随症状综合判断。普通女性可通过记录基础体温初步评估排卵功能,备孕人群可借此优化受孕时机,而异常波动者应及时就医排查潜在疾病。

行动清单:

1. 下载基础体温记录APP(如孕橙、Flo),自动生成曲线图。

2. 备孕时同步使用排卵试纸,提高监测准确性。

3. 月经紊乱或体温异常持续3周期以上,挂妇科或生殖科门诊。

通过科学认知与主动管理,每位女性都能更好地守护自己的生殖健康。

参考文献:结合临床指南与循证医学研究,内容经妇产科专家审核。