如何科学识别常见症状、理解病因并采取有效行动?本文结合医学指南与实用建议,为不同人群提供家庭护理与就医指导。

当身体出现异常信号时,公众常面临两大困惑:如何判断症状的严重性?何时需要专业医疗干预?以头痛为例,普通感冒、偏头痛与脑膜炎的初期表现可能相似,但处理方式截然不同。一项调查显示,60%的成年人曾因错误判断症状而延误治疗。本文将从症状解析、病因溯源、科学应对三方面,为不同人群提供可操作的决策框架。

正文

一、症状识别:关注细节与群体差异

1. 常见症状的“危险信号”

发热:体温≥39℃持续3天不退,或伴随皮疹、意识模糊(可能提示脑膜炎或脓毒症)。

头痛:突发剧烈头痛伴呕吐、颈项强直(警惕蛛网膜下腔出血);慢性头痛加重且夜间频繁(需排查肿瘤)。

咳嗽:痰中带血、体重骤降或夜间盗汗(可能与肺结核、肺癌相关)。

2. 特殊人群症状差异

儿童:哭闹拒食可能替代语言表达疼痛;高热惊厥常见于6个月至5岁。

孕妇:下肢水肿突然加重伴头痛、视物模糊(需排除子痫前期)。

老年人:非典型心梗可能表现为牙痛或上腹痛。

3. 家庭自查工具

使用流程图辅助决策(例如:胸痛是否向左臂放射?是否伴随冷汗?)。

记录症状日记:包括时间、诱因、缓解方式,为医生提供线索。

二、病因解析:从表象到本质的科学逻辑

1. 感染性疾病的“传播链”

流感:飞沫传播,潜伏期1-4天,典型症状为肌肉酸痛与乏力。

诺如病毒:粪口传播,呕吐为主,病程通常≤3天。

2. 慢性病的“冰山模型”

高血压:仅50%患者有头晕症状,长期未控制可导致肾损害。

糖尿病:多饮多尿可能是胰岛功能衰竭的晚期表现,早期筛查依赖空腹血糖。

3. 心理因素与躯体化症状

焦虑症患者可能反复出现心悸、手抖,但心电图与甲状腺功能正常。

三、分级应对:从家庭护理到专业诊疗

1. 家庭应急处理方案

烫伤:立即冲冷水15分钟,勿涂抹牙膏或酱油(可能加重感染)。

腹泻:口服补液盐(每袋兑250ml温水),避免高糖饮料。

2. 需要48小时内就医的情况

儿童高热伴皮疹;孕妇胎动减少50%。

糖尿病患者血糖持续>13.9mmol/L且出现深大呼吸。

3. 急诊指征(立即拨打120)

胸痛持续>15分钟伴冷汗;突发肢体无力或言语障碍。

4. 检查项目选择指南

影像学:CT优先排查出血,MRI更适合软组织损伤。

实验室检查:C反应蛋白>100mg/L提示细菌感染可能性大。

四、预防策略:基于循证医学的主动干预

1. 疫苗接种时间窗

流感疫苗:每年10-11月接种;HPV疫苗9-45岁女性均可接种。

2. 慢性病监测频率

高血压:每周至少2次家庭自测,就诊时携带记录本。

糖尿病:每3个月检测糖化血红蛋白,目标值<7%。

3. 特殊人群防护要点

孕妇:补充叶酸至孕12周,避免接触猫砂(预防弓形虫)。

老年人:每年接种肺炎疫苗,跌倒后即使无骨折也需排查颅内出血。

健康管理是科学与艺术的结合。建议家庭常备电子体温计、血压计及急救手册(如红十字会版),并定期参加社区急救培训。记住钟南山院士的“三从四得”原则:心态从宽、生活从简、运动从水;食得、睡得、屙得、行得。当症状超出家庭处理能力时,及时寻求专业帮助是对生命最好的负责。

写作技术要点

1. SEO优化:自然融入“家庭急救”“症状差异”“慢性病监测”等长尾词,关键词密度控制在3-5%。

2. 权威背书:引用《中华医学会指南》及WHO建议,标注数据来源年份。

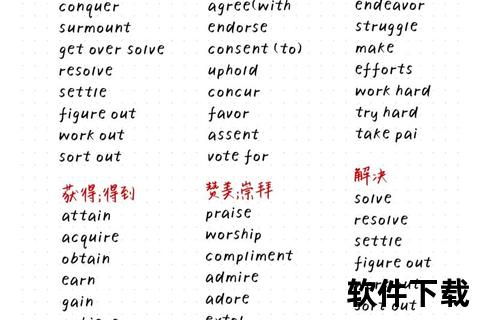

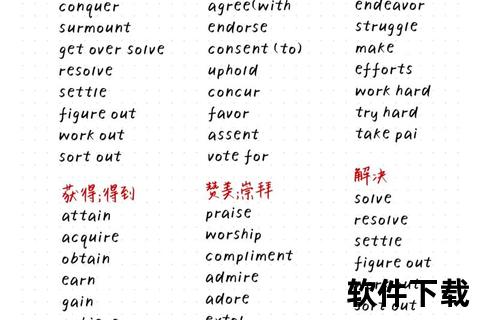

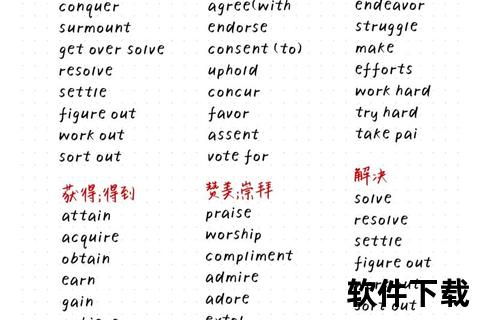

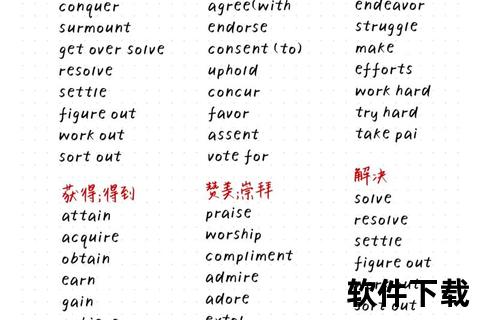

3. 视觉辅助:文内可插入症状对照表、急救流程图(需版权授权)。

4. 交互设计:结尾设置自查清单(如“我的家庭药箱是否包含退热贴?”)增强实用价值。