维生素D是维持骨骼健康和钙磷代谢的重要营养素,但过量摄入可能引发中毒,导致高钙血症及多器官损伤。一位71岁的患者因长期服用高剂量维生素D补充剂和药物,出现夜尿增多、血钙显著升高,最终确诊为维生素D中毒。类似案例并不罕见,近年来因保健品滥用导致的维生素D过量事件呈上升趋势。本文将解析其机制、症状及应对策略,帮助公众科学认知风险。

一、维生素D中毒的机制与高钙血症

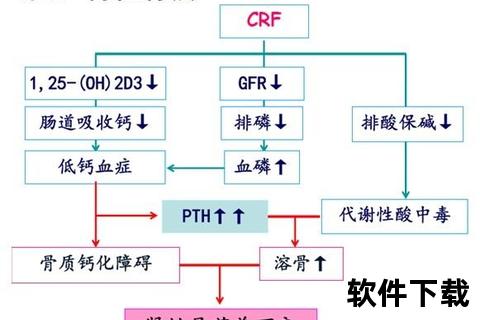

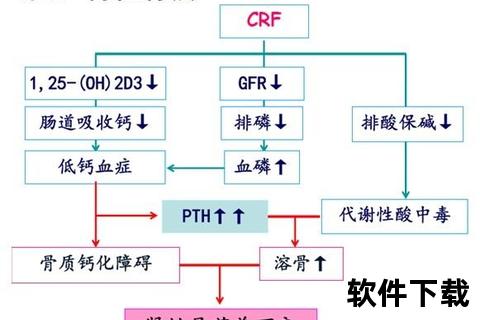

维生素D通过促进肠道钙吸收、抑制肾脏钙排泄来维持血钙平衡。但过量时,活性代谢产物25-(OH)D在血液中蓄积,刺激钙吸收远超需求,导致血钙浓度异常升高(>2.6 mmol/L)。高钙血症可引发血管、软组织钙化,并抑制甲状旁腺激素(PTH)分泌,进一步扰乱钙稳态。

关键环节:

1. 肠道钙超载:过量维生素D使肠道钙吸收效率提升至80%以上(正常约30%),远超骨骼和肾脏的排泄能力。

2. 肾损伤风险:高血钙增加肾小球滤过负担,钙盐沉积于肾小管可引发肾钙化、急性肾损伤,甚至慢性肾病。

3. 药物协同作用:利尿剂(如氢氯噻嗪)减少尿钙排泄,与维生素D联用会加剧高钙风险。案例显示,联合用药者的血钙升高风险增加3倍。

二、症状识别:不同人群的差异表现

维生素D中毒的症状隐匿且多样,早期易被忽视。儿童和成人表现存在差异,需针对性关注。

1. 成人典型症状

高钙血症相关:口渴、多尿、便秘、乏力,严重者出现意识模糊或心律失常。

器官损伤信号:反复胃痛、肾区疼痛(提示肾结石或钙化),部分患者因肺钙化出现呼吸困难。

特殊人群:孕妇过量可能影响胎儿骨骼发育,甚至导致畸形;老年人因肾功能下降更易出现慢性损伤。

2. 儿童风险特征

急性中毒:低热、烦躁、呕吐,严重时抽搐或昏迷。

长期影响:骨骼过早钙化、生长停滞,X线可见干骺端异常。

案例警示:一名54岁男性因长期每日服用8000-12000 IU维生素D(远超推荐量),2.5年后血肌酐升至376 μmol/L,确诊为慢性肾病3B期。

三、诊断与治疗:抓住黄金干预期

1. 诊断标准

实验室指标:血钙>3 mmol/L、25-(OH)D>250 nmol/L(中毒阈值),伴PTH降低。

影像学检查:超声或CT可发现肾钙化、软组织钙化。

2. 分级治疗策略

轻度中毒(血钙<3.5 mmol/L):立即停用维生素D及钙剂,增加饮水促进排泄,低钙饮食(避免奶制品、豆类)。

中重度中毒:

静脉水化:生理盐水扩容,加速钙经尿排出。

药物干预:糖皮质激素(如泼尼松)抑制肠道钙吸收;降钙素或双膦酸盐阻断骨钙释放。

血液透析:用于肾功能衰竭或顽固性高钙血症。

特别提示:维生素D的半衰期长达15天,治疗需持续监测血钙至完全正常,通常需数周至数月。

四、预防措施:科学补充的关键要点

1. 剂量控制

普通成人:每日上限为4000 IU,长期超过2000 IU可能增加中毒风险。

高风险人群:老年人、肾病患者每日不超过800-1000 IU,且需定期检测血钙及肾功能。

2. 避免叠加摄入

隐藏来源:复合维生素、强化食品(如钙奶)、关节保健品可能含维生素D,需查看成分表。

药物交互:避免与氢氯噻嗪、活性维生素D(如骨化三醇)联用。

3. 监测与教育

高危筛查:长期服用者每6个月检测25-(OH)D水平,目标维持在30-100 ng/mL。

公众宣教:超60%的保健品使用者未主动告知医生用药史,就诊时需详细说明补充剂种类及剂量。

五、紧急情况处理与就医指征

若出现以下情况,需立即就医:

1. 持续呕吐、意识模糊或尿量骤减。

2. 突发胸痛、呼吸困难,提示心肺钙化可能。

3. 儿童出现抽搐或嗜睡,可能已进展至高钙危象(血钙>3.5 mmol/L)。

家庭应急步骤:

停止所有维生素D及钙剂摄入。

饮用纯净水(非矿泉水)促进排尿,避免脱水。

记录症状变化,携带近期用药清单就诊。

维生素D补充需遵循“适度原则”,过量不仅伤身,还可能造成不可逆损害。通过科学认知、规范用药和定期监测,公众可有效规避风险。记住:营养素的安全性与剂量紧密相关,理性补充才是健康之道。