药物是医学干预的重要工具,但如何正确选择和使用药物,是许多患者面临的难题。据统计,我国每年因药物使用不当导致的健康问题超过百万例,其中部分案例与药物分类不清、机制不明或用法错误有关。本文将从药物作用机制与临床实践出发,系统解析内科常用药物分类,并提供实用建议。

一、心血管系统药物:守护生命循环的核心

1. 降压药物:个性化治疗的关键

作用机制:

钙通道阻滞剂(CCB):通过阻断血管平滑肌钙离子通道扩张血管,代表药物氨氯地平、硝苯地平控释片,适合老年高血压患者(收缩压升高为主)。

ACEI/ARB类:抑制血管紧张素系统,降低心脏负荷,如依那普利、厄贝沙坦,适用于合并糖尿病或慢性肾病的患者。

临床应用:

初始治疗建议选择长效制剂(如氨氯地平),血压波动小;合并心力衰竭优先选用ACEI类。

注意事项:老年人用药后需缓慢改变体位以防低血压,定期监测肾功能。

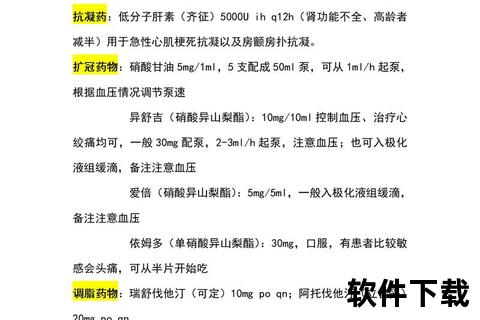

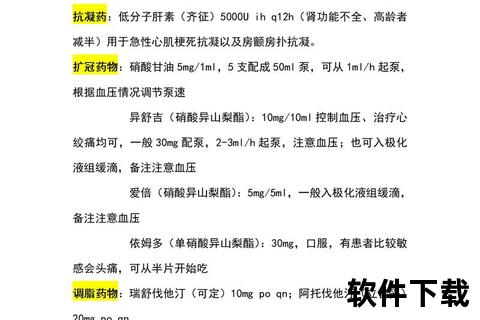

2. 降脂药物:预防动脉硬化的基石

他汀类药物:抑制胆固醇合成,降低低密度脂蛋白(LDL),如阿托伐他汀。

关键点:长期使用需监测肝功能,避免与西柚汁同服(可能增加副作用)。

3. 抗凝与抗血小板药物:血栓防治的双刃剑

阿司匹林:抑制血小板聚集,用于心脑血管疾病二级预防。

风险提示:60岁以上无明确心血管疾病者需谨慎,出血风险可能超过获益。

华法林:需定期检测INR值,避免与维生素K含量高的食物(如菠菜)大量同食。

二、抗生素:精准打击感染源

1. 分类与选择原则

窄谱抗生素:针对特定细菌(如青霉素对链球菌感染),减少正常菌群破坏。

广谱抗生素:如头孢三代(头孢曲松)、喹诺酮类(左氧氟沙星),用于重症或混合感染,但可能诱发肠道菌群失调。

2. 使用误区与科学策略

常见错误:

感冒初期滥用抗生素(90%由病毒引起)。

症状缓解后自行停药,导致耐药菌残留。

正确做法:

细菌感染确诊后,优先选择口服制剂,疗程一般5-7天。儿童避免使用喹诺酮类(影响软骨发育)。

三、内分泌系统药物:平衡代谢的调节器

1. 降糖药物:从控糖到器官保护

二甲双胍:一线用药,改善胰岛素抵抗,但肾功能不全者需调整剂量。

胰岛素:1型糖尿病必需,2型糖尿病在口服药失效时启用,注射部位需轮换以防脂肪萎缩。

2. 甲状腺药物:剂量调整的艺术

优甲乐(左甲状腺素):甲状腺功能减退的替代治疗,需空腹服用,避免与钙剂、铁剂同服。漏服可当日补服,无需双倍剂量。

四、神经系统药物:修复与保护的双重使命

1. 脑血管病药物

尼莫地平:扩张脑血管,改善缺血区血流,用于脑梗死后血管痉挛。

神经节苷脂:促进神经修复,适用于中风恢复期,但可能引发皮疹等过敏反应。

2. 镇痛与抗癫痫药物

加巴喷丁:神经痛一线用药,需从低剂量起始以减少头晕副作用。

五、特殊人群用药警示

1. 孕妇:

避免ACEI类(致畸风险),优选拉贝洛尔控压。

甲亢患者需在医生指导下调整抗甲状腺药物剂量。

2. 儿童:

退热首选对乙酰氨基酚,禁用阿司匹林(雷氏综合征风险)。

3. 老年人:

多重用药时警惕相互作用(如华法林与抗生素联用增加出血风险),建议定期复查肝肾功能。

六、科学用药行动指南

1. 居家应急处理:

突发胸痛时舌下含服硝酸甘油,15分钟未缓解立即就医。

腹泻后避免自行服用止泻药,应先补充电解质。

2. 就医信号识别:

服药后出现皮疹、呼吸困难(过敏反应)、持续呕吐或黄疸(肝损伤征兆),需立即停药并就诊。

3. 长期管理策略:

建立用药记录卡,包含药物名称、剂量、用药时间。

利用手机App设置服药提醒,避免漏服或重复用药。

药物是医学的“有形之手”,但只有科学使用才能发挥最大价值。建议公众在用药前主动学习药物知识,就诊时向医生详细说明用药史与过敏史,并通过定期随访优化治疗方案。健康无小事,每一粒药的选择都值得慎重对待。