每当月经来临,许多女性不仅要应对生理上的变化,还要忍受下腹痉挛、腰部酸胀甚至蔓延至大腿的疼痛。这种被称为“痛经”的现象,背后隐藏着复杂的生理机制与潜在健康信号。本文将深入解析痛经的疼痛位置与成因,并提供科学、实用的应对策略。

一、痛经的典型疼痛位置与症状

痛经的核心症状是下腹部痉挛性疼痛,常伴随腰骶部酸痛,严重时可能辐射至大腿内侧或区域。疼痛程度因人而异,轻者仅感隐痛,重者可伴随恶心、呕吐、头晕甚至晕厥。根据疼痛特征,可初步判断痛经类型:

1. 原发性痛经:多见于青春期女性,疼痛集中在月经来潮后1-2天,呈阵发性痉挛,通常无器质性病变。

2. 继发性痛经:育龄期女性多见,疼痛持续时间长(可能贯穿整个经期),且可能伴随痛、排便痛或月经量异常。

为何痛经会“牵连”腰部?

腰部酸痛多与子宫收缩和局部血液循环受阻有关。子宫剧烈收缩时,周围神经和血管受到牵拉,刺激腰骶部神经丛,引发放射性疼痛。盆腔充血或子宫内膜异位症病灶刺激腰骶神经,也会加重腰部不适。

二、痛经的深层成因:从生理到病理

1. 原发性痛经的四大元凶

前列腺素过量:子宫内膜脱落时释放大量前列腺素(PGF2α),引发子宫过度收缩和缺血缺氧,导致痉挛性疼痛。

激素波动:排卵后黄体期雌激素水平升高,血管加压素分泌增加,进一步加剧子宫收缩。

心理因素:焦虑、压力等情绪通过神经内分泌系统影响子宫敏感性。

体质与遗传:子宫颈狭窄、子宫过度前倾/后屈等解剖异常可能加重经血排出阻力。

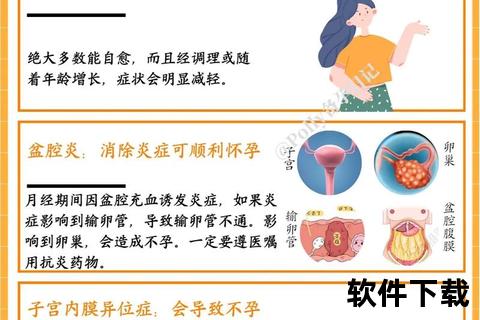

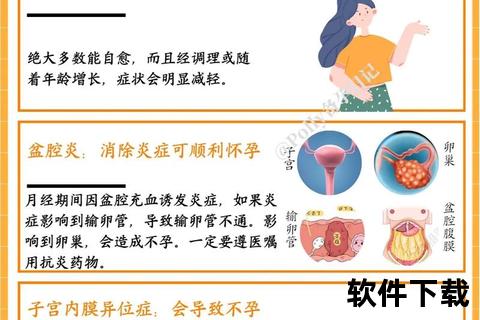

2. 继发性痛经的疾病警示

子宫内膜异位症:异位内膜组织引发炎症反应,疼痛呈进行性加重,常见腰骶部钝痛。

子宫腺肌病:子宫内膜侵入子宫肌层,导致子宫增大、收缩异常,疼痛多集中于下腹正中。

盆腔炎性疾病:慢性炎症造成盆腔粘连,疼痛伴随白带异常、发热。

子宫肌瘤或卵巢囊肿:较大病灶压迫周围组织,引发持续性胀痛。

三、科学应对:从诊断到治疗的全流程方案

1. 自我评估与就医信号

可居家观察的情况:轻度痉挛、热敷或布洛芬可缓解、无伴随症状。

需立即就医的警示:

疼痛突然加重或持续超过3天

经血中出现大块组织或异味分泌物

伴随发热、晕厥或坠胀感

2. 阶梯式治疗策略

非药物缓解:

热敷疗法:40℃热敷下腹部或腰骶部,促进血管舒张(研究显示效果与布洛芬相当)。

饮食调整:增加ω-3脂肪酸(如深海鱼)、镁(坚果、菠菜)摄入,减少咖啡因和酒精。

运动干预:经前一周每天30分钟低强度运动(如瑜伽“猫牛式”),降低前列腺素水平。

药物治疗:

一线药物:非甾体抗炎药(如布洛芬)需在疼痛初起时服用,抑制前列腺素合成。

激素疗法:短效避孕药或曼月乐环适用于长期管理,抑制异位内膜生长。

中医调理:

气血瘀滞型:膈下逐瘀汤加减,配合艾灸关元穴。

寒湿凝滞型:少腹逐瘀汤配合姜枣茶,改善子宫微循环。

四、特殊人群的个性化管理

青少年女性:优先选择热敷、维生素B6(200mg/日)等非激素疗法,慎用避孕药。

备孕女性:排查子宫内膜异位症,腹腔镜手术可提高妊娠率。

围绝经期女性:警惕子宫肌瘤恶变,建议每6个月超声监测。

五、预防:建立长效保护机制

1. 生活方式干预:

经前一周避免生冷食物,每日饮用生姜红糖水(血糖异常者替换为桂圆红枣茶)。

睡眠周期调节:保证经期每天7-8小时睡眠,降低皮质醇水平。

2. 长期健康管理:

每年妇科超声检查,35岁以上女性建议联合CA125肿瘤标志物筛查。

盆底肌训练(如凯格尔运动)改善盆腔血液循环。

疼痛不是忍耐的理由

痛经是身体发出的健康信号,无论是生理性痉挛还是病理性警示,都值得被科学对待。通过早期识别、分层管理和个性化干预,90%以上的痛经可得到有效控制。记住,及时就医不是脆弱的表现,而是对自身健康的负责。