HPV(Human Papillomavirus,人瘤病毒)是一种广泛存在于人类中的DNA病毒,与多种疾病密切相关。据统计,约80%的性活跃人群一生中至少感染过一次HPV。尽管大多数感染可被免疫系统清除,但高危型HPV的持续感染可能引发癌症。本文将从病毒特性、感染类型、预防策略等角度全面解析,并提供实用建议。

一、HPV病毒全解析:从结构到分型

1. 病毒基本特性

HPV属于瘤病毒科,直径约55纳米,基因组为双链环状DNA,包含早期区(调控病毒复制)和晚期区(编码衣壳蛋白)。其宿主专一性强,仅感染人类皮肤和黏膜的复层鳞状上皮细胞。病毒通过微小破损进入基底细胞,潜伏期可达数月甚至数年。

2. 分型与致病性

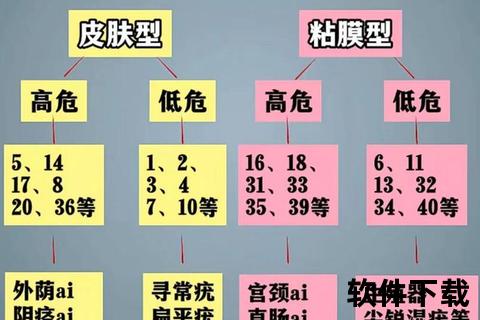

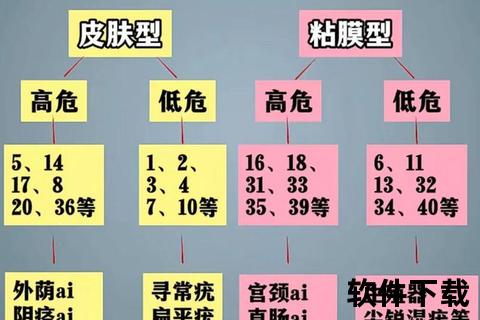

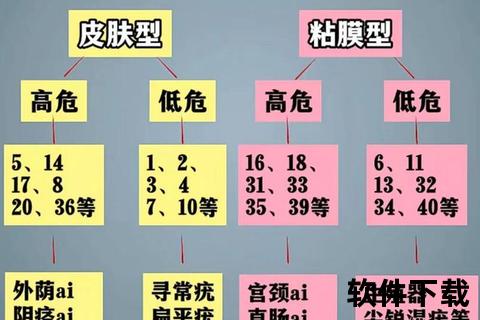

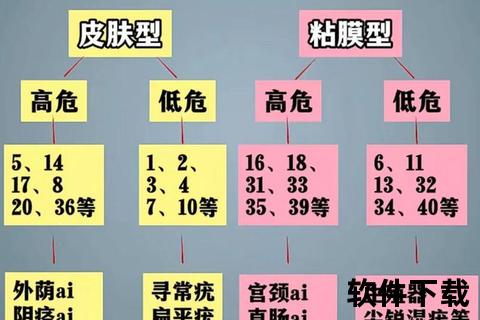

目前已鉴定出200余种HPV亚型,按致癌风险分为两类:

低危型(如6、11型):主要引发良性病变,例如生殖器疣(尖锐湿疣)或皮肤疣。

高危型(如16、18、52、58型):持续感染可导致宫颈癌(占病例的99.7%)、外阴癌、癌等。其中,HPV16和18型与70%的宫颈癌相关。

二、感染途径与人群特征

1. 传播方式

性接触:主要传播途径,首次性行为年龄小、多性伴侣者风险更高。

间接接触:共用毛巾、浴池等可能传播,但概率较低。

母婴垂直传播:分娩时经产道感染新生儿,可能引发喉状瘤。

2. 感染人群特点

女性:宫颈是HPV感染的高发部位,30岁以下女性感染后1-2年自然清除率可达80%。

男性:多表现为无症状携带或生殖器疣,但可传播病毒。

孕妇:妊娠期免疫力下降可能导致疣体增大,但通常不建议孕期治疗。

三、症状与诊断:从隐匿到警示

1. 典型症状

低危型感染:外生殖器或肛周出现菜花样、状疣体,伴瘙痒或出血。

高危型感染:早期无症状,持续感染后可能出现异常出血、疼痛等宫颈癌信号。

2. 诊断方法

醋酸白试验:涂抹醋酸后观察病变部位变白,辅助肉眼诊断。

细胞学检查(巴氏涂片):筛查宫颈细胞异常,建议21岁以上女性每3年一次。

HPV-DNA检测:直接检测病毒基因型,30岁以上女性可联合巴氏涂片提高准确性。

四、治疗与预防:科学应对策略

1. 治疗原则

无症状感染:无需治疗,依靠免疫力清除。

疣体处理:采用冷冻、激光或咪喹莫特乳膏去除,复发率约30%。

癌前病变:通过宫颈锥切术(LEEP)切除异常组织,阻断癌变进程。

2. 预防关键措施

(1)疫苗接种

二价疫苗:覆盖16、18型,预防70%宫颈癌,适用于9-45岁。

九价疫苗:扩展至7种高危型+2种低危型,保护率达90%。最佳接种时间为首次性行为前。

(2)定期筛查

21-29岁:每3年一次巴氏涂片。

30-65岁:每5年联合HPV-DNA检测与巴氏涂片。

(3)生活干预

安全性行为:正确使用避孕套可降低60%传播风险。

增强免疫力:均衡饮食(富含维生素A、C)、规律运动、限酒。

避免高危因素:减少性伴侣数量、注意公共场所卫生。

五、特殊人群注意事项

1. 孕妇

孕期发现HPV感染需定期监测,避免使用可能影响胎儿的药物(如普达非洛)。分娩方式需根据疣体位置评估,通常不建议剖宫产。

2. 儿童与青少年

9-14岁是疫苗接种黄金窗口,抗体生成效果优于成年后。家长需关注生殖器疣等异常表现,及时就医。

3. 免疫功能低下者

HIV感染者或器官移植患者需缩短筛查间隔(如每3年),并优先接种疫苗。

六、总结与行动建议

HPV感染虽普遍,但通过三级预防可显著降低危害:

1. 一级预防:接种疫苗+安全性行为。

2. 二级预防:定期筛查,早发现癌前病变。

3. 三级预防:规范治疗,阻断疾病进展。

何时就医:若出现生殖器疣、异常出血或筛查结果异常,需及时至妇科或皮肤科就诊。记住,HPV感染≠癌症,科学管理与积极心态是战胜病毒的关键。

通过以上措施,公众可显著降低HPV相关疾病负担。健康的生活方式与医学手段结合,将为个体和群体构建坚实的防护屏障。