在医疗场景中,“消炎点滴”是许多患者既熟悉又陌生的存在。当感冒引发高烧不退,或伤口红肿化脓时,人们常听说“需要挂消炎针”,但对这些药物的具体分类、作用原理和潜在风险却知之甚少。有些患者因担心副作用而拒绝用药,另一些人则过度依赖点滴治疗,甚至自行购买抗生素注射。这些认知误区可能导致治疗延误或药物滥用。本文将系统解析消炎点滴的核心知识,帮助读者在疾病面前做出科学决策。

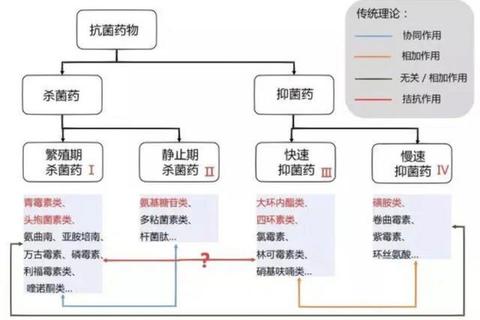

消炎点滴并非单一药物,而是以抗生素为主的抗感染药物静脉注射制剂。人体感染分为细菌性、病毒性、真菌性等类型,抗生素仅对细菌和部分特殊病原体有效。例如头孢曲松通过破坏细菌细胞壁杀灭病原体,而阿奇霉素则通过抑制细菌蛋白质合成发挥作用。值得注意的是,非感染性炎症(如类风湿性关节炎)需使用激素类药物,抗生素对此无效。

根据药物化学结构和抗菌谱差异,临床常用静脉抗生素分为五大类:

| 类型 | 代表药物 | 作用机制 | 典型适应症 | 特殊注意事项 |

||-||||

| 青霉素类 | 青霉素G、氨苄西林 | 破坏细菌细胞壁 | 肺炎链球菌感染、扁桃体炎 | 使用前需皮试,过敏率较高 |

| 头孢菌素类| 头孢曲松、头孢呋辛 | 抑制细胞壁合成 | 复杂尿路感染、术后预防感染 | 避免与酒精同用(双硫仑反应) |

| 大环内酯类| 阿奇霉素、红霉素 | 阻断细菌蛋白质合成 | 支原体肺炎、青霉素过敏替代 | 可能引起胃肠道刺激 |

| 喹诺酮类 | 左氧氟沙星 | 干扰DNA复制酶 | 肠道感染、耐药菌感染 | 18岁以下慎用(影响软骨发育) |

| 氨基糖苷类| 庆大霉素 | 抑制蛋白质合成 | 严重革兰氏阴性菌感染 | 需监测肾功能和听力 |

患者可通过以下特征初步判断感染类型,但最终需医生结合实验室检查确诊:

1. 细菌性感染标志:

2. 需立即就医的情况:

1. 过敏防控:

2. 配伍禁忌:

3. 滴速控制:

4. 疗程管理:

5. 特殊人群调整:

1. 治疗后观察:

2. 感染预防:

3. 耐药性防控:

每一次抗生素的使用都是人体微生态的重建过程。患者既要避免"谈抗生素色变"延误治疗,也要警惕过度依赖导致超级耐药菌产生。当出现感染症状时,建议:①记录症状变化细节;②及时进行血常规等基础检查;③与医生充分沟通用药史和过敏史。通过医患协作,才能让抗生素真正成为守护健康的利剑,而非危害公共医疗安全的隐患。