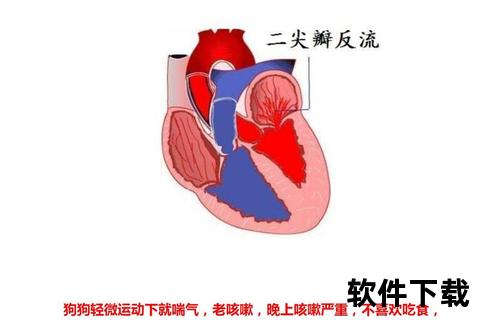

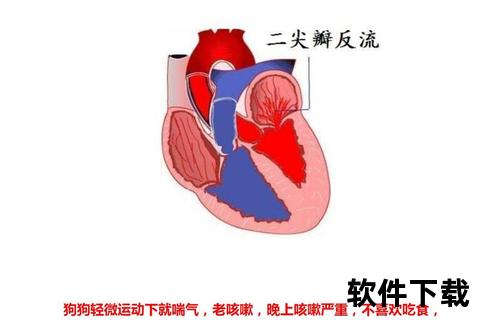

二尖瓣反流(Mitral Regurgitation, MR)是一种常见的心脏瓣膜疾病,表现为心脏收缩时血液从左心室异常反流至左心房。随着病程进展,患者可能面临心脏扩大、心力衰竭甚至危及生命的并发症。本文将从疾病机制、生存期影响因素、科学干预策略及日常管理等方面,为患者及家属提供实用建议。

一、生存期影响因素解析

二尖瓣反流患者的生存期与多种因素密切相关,需个体化评估与动态监测。

1. 病情严重程度分级

轻度反流对心脏功能影响较小,患者往往无明显症状,生存期与健康人群接近。中度反流可能伴随活动后气促或心悸,需药物干预以延缓进展。重度反流则显著增加心脏负荷,未经治疗者5年死亡率可达30%-50%,合并心力衰竭时生存期可能缩短至2-3年。

关键指标:超声心动图评估反流容积(RVol)、有效反流口面积(ERO)及左心室射血分数(LVEF)是判断预后的核心。

2. 病因分型与预后差异

原发性(器质性)MR:由瓣叶、腱索等结构异常引起(如退行性变、感染性心内膜炎)。早期手术修复可显著改善预后,术后20年生存率可达60%。

继发性(功能性)MR:多由左心室扩大或心肌缺血导致。此类患者需优先控制心力衰竭,合并房颤者预后更差。

亚型差异:房性功能性MR(AFMR)的生存率显著优于室性功能性MR(VFMR),前者复合终点风险降低约50%。

3. 并发症的叠加效应

心力衰竭:是缩短生存期的首要因素,需通过利尿剂、β受体阻滞剂等药物控制。

房颤与血栓风险:房颤患者卒中风险增加2-3倍,需长期抗凝治疗。

肺动脉高压:提示疾病进入晚期,需密切监测右心功能。

4. 治疗时机与选择

早期手术(如瓣膜修复/置换)可逆转心脏重构,延迟治疗则可能导致不可逆损伤。研究显示,LVEF>60%时手术效果最佳。对于高龄或手术高危患者,经导管缘对缘修复术(TEER)可降低并发症风险,全球已有超20万例成功案例。

二、延长生存期的科学管理策略

1. 精准诊断与动态监测

超声心动图:每6-12个月评估反流程度及心脏结构变化,重点关注左心房容积指数(LAVI≥40 ml/m²提示预后不良)。

生物标志物:BNP水平升高是心血管事件的独立危险因素,需结合症状调整治疗方案。

2. 分层治疗:从药物到手术的阶梯选择

轻度患者:以生活方式干预为主,如限盐、控制体重、避免剧烈运动。

中度及以上患者:

药物治疗:利尿剂缓解水肿,ARNI/ACEI延缓心室重构,β受体阻滞剂控制心率。

介入/手术:符合以下条件者建议积极干预:

反流容积≥60 ml/beat 或 有效反流口面积≥40 mm²

左心室舒张末径≥40 mm 或 LVEF≤60%

新发房颤或肺动脉高压

3. 特殊人群管理要点

老年患者:优先选择TEER等微创技术,减少手术创伤。

合并冠心病者:需同步处理心肌缺血,避免单纯修复瓣膜。

妊娠女性:重度MR可能增加妊娠风险,建议孕前评估手术必要性。

4. 并发症预防与应急处理

急性肺水肿:立即半卧位、吸氧,舌下含服硝酸甘油,并紧急就医。

感染性心内膜炎:拔牙、手术前需预防性使用抗生素。

抗凝管理:机械瓣置换者需维持INR 2.5-3.5,定期监测出血风险。

三、日常管理:从细节延长生命线

1. 生活方式优化

运动:每周150分钟中等强度有氧运动(如步行、游泳),避免竞技性运动。

饮食:低盐(<5g/天)、高钾(香蕉、菠菜)、优质蛋白(鱼、豆类),限制酒精。

情绪管理:焦虑可能加重心悸,正念训练或心理咨询有助改善。

2. 症状日记与就医信号

记录每日体重、活动耐量及不适症状。出现以下情况需立即就医:

夜间阵发性呼吸困难

下肢水肿持续加重

胸痛持续超过20分钟

3. 长期随访体系

建立“心内科-超声科-康复科”多学科随访,术后患者需定期评估瓣膜功能及抗凝效果。

二尖瓣反流的预后已从“不可逆衰退”转变为“可控慢性病”。通过早期识别、分层干预及系统管理,患者生存期和生活质量可显著提升。建议患者主动参与决策,与医疗团队共同制定个性化方案,真正实现“与瓣膜病和平共处”。