新生儿奶粉喂养是许多家庭在育儿初期面临的重要课题。母乳虽是最佳选择,但在无法实现全母乳喂养的情况下,科学合理的奶粉喂养对婴儿的生长发育、免疫力建立及消化系统健康都起着关键作用。数据显示,我国6个月内婴儿纯母乳喂养率不足30%,这意味着奶粉喂养的科学指导具有广泛的实际需求。本文将从医学角度解析奶粉喂养的必要性,并提供可操作性强的科学方法指南。

一、新生儿奶粉喂养的必要性:多维度需求分析

1. 生理需求

母乳不足或无法母乳喂养时,配方奶粉是唯一符合婴儿营养需求的替代品。现代配方奶粉通过模拟母乳成分,提供蛋白质(乳清蛋白与酪蛋白比例接近母乳)、脂肪(添加DHA、ARA等必需脂肪酸)、乳糖及维生素矿物质。

特殊医学需求:早产儿、乳糖不耐受或牛奶蛋白过敏的婴儿需使用深度水解蛋白奶粉、无乳糖配方等特医食品,这类奶粉通过调整蛋白质分子结构降低致敏性。

2. 社会与家庭因素

母亲因疾病、药物禁忌或工作原因无法持续哺乳时,奶粉喂养成为必要选择。世界卫生组织(WHO)建议,配方奶粉需在医生指导下使用,并持续母乳喂养至2岁及以上。

喂养便利性:奶粉喂养允许家庭成员共同参与育儿,缓解母亲压力,但需注意避免频繁更换喂养者导致婴儿安全感缺失。

二、科学喂养方法解析:从选择到实操

(一)奶粉选择的核心原则

1. 匹配发育阶段

0-6月龄:选择1段奶粉,强化乳清蛋白(占比≥60%)和低聚糖(模拟母乳益生元),避免添加蔗糖。

特殊体质婴儿:过敏高风险婴儿可选用部分水解奶粉,确诊过敏者需使用深度水解或氨基酸配方。

2. 关键成分识别(示例)

| 成分 | 作用 | 建议含量 |

|||--|

| DHA+ARA | 促进脑部与视力发育 | DHA≥0.3%总脂肪酸 |

| OPO结构脂 | 减少钙皂生成,预防便秘 | 占比3-4g/100g |

| 核苷酸 | 增强肠道免疫力 | 1.5-2.5mg/100kcal |

(二)冲调与喂养的精准操作

1. 冲调步骤(关键错误警示)

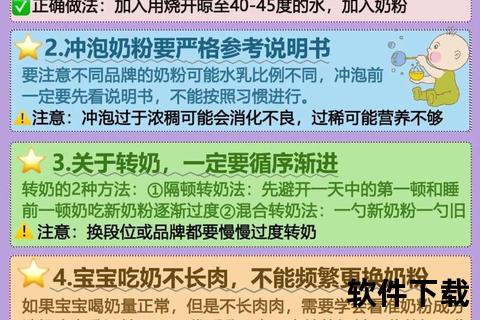

顺序:先注入40-50℃温水,后加入奶粉(避免浓度过高损伤肾脏)。

比例:严格按照罐体标注(如30ml水+1平勺奶粉),使用专用量勺刮平,误差≤5%。

消毒:奶瓶、奶嘴需每日煮沸5分钟或使用蒸汽消毒器,尤其对早产儿和免疫力低下婴儿。

2. 喂养频率与量(动态调整参考)

0-1月龄:按需喂养,每次30-90ml,日均8-12次,警惕过度喂养(表现为吐奶、体重增长过快)。

个性化判断:观察婴儿吞咽节奏(每次吸吮2-3次后吞咽为正常),若出现呛咳需调整奶嘴孔大小。

(三)常见问题应对策略

1. 吐奶与胀气

生理性吐奶:喂奶后竖抱拍嗝10-15分钟,采用45°倾斜姿势喂养。

病理性警示:若吐奶伴随体重不增、血丝便,需排查胃食管反流或过敏。

2. 奶粉转换与排斥

转奶方法:新旧奶粉按1:3→1:1→3:1比例过渡,持续3-7天,观察大便性状。

厌奶期处理:避免强迫进食,尝试更换喂奶环境或奶嘴材质,必要时咨询医生。

三、特殊情境下的喂养建议

1. 早产儿喂养

选择热量密度80-85kcal/100ml的早产儿专用奶粉,喂养后监测头围、身长追赶情况。

注意口腔运动训练:使用早产儿专用奶嘴促进吸吮-吞咽-呼吸协调。

2. 夜间喂养优化

提前准备恒温水壶设定45℃,使用独立分装奶粉盒,减少操作时间。

避免开灯喂奶,用弱光小夜灯维持婴儿昼夜节律。

四、行动建议:构建科学喂养体系

1. 家庭操作清单

每日必做:记录喂养时间与摄入量,观察大便颜色(金黄色为佳)及皮肤反应。

每周检查:称量体重(正常增长15-30g/日),清洁消毒器具死角。

2. 就医指征

出现以下情况需立即就诊:

持续拒食超过8小时,伴有嗜睡或脱水征(囟门凹陷、尿量减少)。

大便带血丝或呈灰白色,可能提示感染或肝胆疾病。

新生儿奶粉喂养既是科学也是艺术,需结合医学规范与个体化观察。家长应避免盲目追求“高端配方”,而应关注成分安全性与婴儿适应性。通过科学选择、精准操作及持续学习,即使非母乳喂养的婴儿也能获得健康成长所需的全部支持。(本文参考中国卫健委《婴幼儿喂养健康教育核心信息》、WHO补充喂养指南等权威文献)