月经是女性生殖健康的晴雨表,其规律性和出血量直接反映了身体内在的平衡状态。当一次月经出血量超过80毫升(相当于完全浸湿16片以上日用卫生巾),或经期持续超过7天,就可能存在“月经过多”的问题。这不仅带来生活上的困扰,还可能导致贫血、免疫力下降等问题。本文将系统解析背后的核心诱因,并提供科学应对方案。

激素是调控月经周期的核心力量。雌激素与孕激素的协同作用,决定了子宫内膜的周期性生长与脱落。当这一平衡被打破,可能出现以下情况:

1. 无排卵性功能失调性出血:常见于青春期和围绝经期女性。由于卵巢未能正常排卵,孕激素分泌不足,子宫内膜长期受单一雌激素刺激而异常增厚,最终引发突破性出血。这类出血往往表现为“一来就如洪水般止不住”。

2. 多囊卵巢综合征(PCOS):高雄激素血症和胰岛素抵抗导致子宫内膜持续增生,约30%患者伴随月经量增多。

3. 甲状腺功能异常:甲状腺激素参与调节性激素代谢,甲亢患者可能因凝血因子消耗增加而经量增多,甲减则可能引发子宫内膜不规则脱落。

典型症状:月经周期不规律(如数月不来、突然暴发),出血量时多时少,可能伴随痤疮、多毛等高雄表现。

当子宫本身存在器质性病变时,可能通过以下机制导致经量异常:

1. 子宫肌瘤

2. 子宫内膜息肉

息肉表面血管丰富且缺乏周期性脱落能力,可能引起经间期出血和经量增加。研究显示,直径>1cm的息肉出血风险显著升高。

3. 子宫腺肌症

异位到子宫肌层的内膜组织会导致子宫均匀性增大,患者常表现为“痛经逐年加重+经量持续增多”的典型症状。

4. 子宫内膜恶变

异常增生的内膜组织可能引发不规则出血。绝经后出血、长期无排卵史、肥胖等高危人群需警惕。

1. 凝血系统疾病

约13%月经过多患者存在凝血功能障碍,如血管性血友病、血小板减少症等。这类患者可能同时伴有牙龈出血、皮下瘀斑等症状。

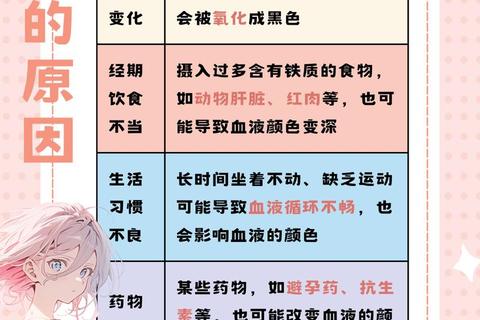

2. 医源性因素

3. 全身性疾病

严重肝病(凝血因子合成障碍)、肾功能衰竭(毒素累积影响血小板功能)均可导致经量异常。

4. 精神与代谢因素

长期压力通过下丘脑-垂体轴干扰排卵,而肥胖则通过脂肪细胞分泌雌激素加重内膜增生。

1. 药物治疗

2. 手术治疗

月经量过多不是“忍忍就能过去”的小问题。当出现以下警示信号时,请务必在72小时内就诊:

❶ 每小时浸透1片以上卫生巾,持续2小时

❷ 出现意识模糊、心率>100次/分

❸ 已知凝血功能障碍或正在服用抗凝药

通过系统检查和规范治疗,90%以上的月经过多都能得到有效控制。记住——关注月经健康,是对自身生命质量的深度投资。