月经是女性健康的晴雨表,规律的周期、适中的经量和稳定的症状,往往反映着身体内在的平衡状态。现代女性面临工作压力、作息紊乱、饮食失衡等多重挑战,月经不调已成为妇科门诊中最常见的主诉之一。据统计,约67%的女性曾经历过月经周期异常或经量改变。本文将从中医辨证与西医分类的双重视角,解析这一健康问题的本质,并提供实用解决方案。

中医视角:以“整体观”为核心,认为月经失调是脏腑气血失衡的外在表现。《黄帝内经》提出“任脉通,太冲脉盛,月事以时下”,强调肾气、肝气、脾气对月经的调控作用。中医将月经不调分为10余种证型,如血虚、血瘀、肝郁气滞等,治疗注重“辨证施治”。

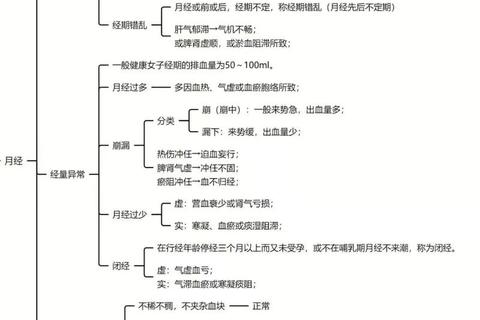

西医视角:基于解剖学和内分泌学,将月经不调归因于下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)功能异常或器质性病变。常见原因包括多囊卵巢综合征(PCOS)、甲状腺功能异常、子宫内膜异位症等。西医分类以周期频率、经期长度、出血量为标准,分为闭经、月经过多、经间期出血等类型。

中医通过望闻问切判断证型,常见类型及应对策略如下:

1. 血虚型

2. 血瘀型

3. 肝郁气滞型

4. 肾阳虚型

特殊群体注意:更年期女性常见肝肾阴虚型,需慎用温燥药物;青春期少女多属肾气未充,宜用五子衍宗丸调补。

现代医学通过激素检测、超声等手段明确病因,主要分为两类:

1. 功能性失调(占60%-70%)

2. 器质性病变

急症警示:突发大量出血(1小时浸透2片卫生巾)或停经超90天,需立即排除宫外孕、恶性肿瘤。

| 治疗维度 | 中医优势 | 西医优势 |

|--|--|--|

| 病因干预 | 调节整体气血,改善体质 | 快速纠正激素失衡 |

| 症状缓解 | 个性化改善痛经、情绪波动 | 即刻控制大出血 |

| 副作用 | 肝肾损伤风险低 | 长期激素治疗可能增血栓风险 |

联合应用案例:多囊卵巢患者可先以西药建立规律周期,再以二至丸、苍附导痰汤改善痰湿体质,减少复发率。

1. 周期记录:使用APP记录经期起止日、出血量(以卫生巾片数估算)、疼痛程度

2. 饮食调理:

3. 运动处方:

4. 情绪管理:正念冥想配合耳穴按压(内分泌、神门穴)

禁忌提醒:经期避免盆浴、剧烈运动;痛经时勿盲目热敷,肌瘤患者可能加重出血。

出现以下情况需48小时内就诊:

检查清单:性激素六项、甲状腺功能、盆腔超声应作为基础筛查。

月经不调如同身体发出的预警信号,中西医结合治疗能实现“标本兼治”。建议女性每年至少进行一次妇科检查,建立“预防-监测-干预”的全周期健康管理体系。记住,规律的生活节奏、均衡的营养摄入和稳定的情绪状态,才是守护月经健康的终极密码。