新生儿喂养是每位家长最关注的议题之一,尤其在奶粉喂养的过程中,如何科学掌握喂养间隔、判断宝宝需求,成为许多家庭面临的难题。许多父母担心喂养过频会导致消化不良,间隔过长又可能影响营养摄入。这种矛盾背后,隐藏着对婴幼儿生理特点及喂养规律的理解不足。

新生儿的胃容量和消化系统决定了喂养频率的底层逻辑。出生时,婴儿的胃容量仅5-7毫升,相当于一颗樱桃大小,出生一周后逐渐增至80毫升左右。这种生理特点决定了早期需要“少食多餐”——胃排空速度约为2-3小时,但个体差异显著。

三大关键指标影响喂养间隔:

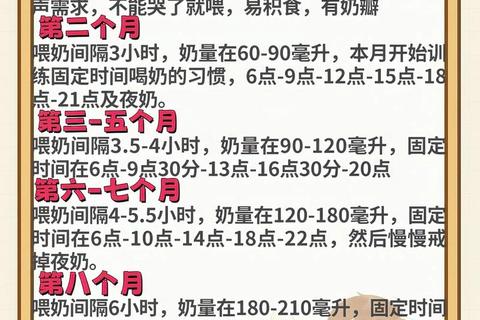

1. 胃排空时间:配方奶中酪蛋白比例较高,形成的凝块比母乳更紧密,消化时间延长至3-4小时。

2. 营养需求:新生儿每日需摄入100-120千卡/公斤体重的热量,相当于每3小时约需60-90毫升奶量。

3. 代谢能力:早产儿、低体重儿因胃肠功能未成熟,可能需要更短间隔(1.5-2小时)但更小剂量的喂养。

临床研究显示,约30%的婴儿在满月前会出现“阶段性密集喂养”现象,即连续数日每1-2小时需求进食,这往往与生长加速期相关,而非单纯饥饿。

> 临床案例:6周大婴儿因家长严格执行3小时喂养,导致体重增长不足。调整为按需喂养后,单日总奶量从480ml增至600ml,体重曲线回归正常。这说明机械执行固定间隔可能掩盖真实需求。

饥饿信号分级系统:

喂养充足的四维评估法:

1. 排泄量:每日6片以上湿尿布,3-4次黄色糊状便

2. 体重增长:出生两周后日均增重20-35克

3. 精神状态:喂养后能安睡1-2小时,清醒期眼神明亮、反应灵敏

4. 生长曲线:定期测量头围、身长,确保三项指标同步增长

冲调技术直接影响消化:

吐奶频繁:

便秘处理:

就医指征:

建议采用“三线记录法”:

1. 时间轴:记录每次喂养起止时间,计算实际间隔

2. 事件轴:标注吐奶、哭闹等异常情况

3. 数据轴:每日统计总奶量、排泄次数,绘制趋势图

数字化工具如喂养追踪APP可自动分析数据,发现如“下午时段频繁需求喂养”等规律,辅助调整计划。

喂养间隔的本质是需求响应与生理规律的动态平衡。建议家长掌握“弹性执行”原则:以科学区间为参考框架,结合实时观察灵活调整。当喂养间隔与宝宝需求持续冲突时,应优先满足营养摄入需求,并通过儿科医生评估排除病理因素。记住,每个婴儿都是独特的生命个体,喂养从来不是简单的数学公式,而是需要智慧与爱心的生命对话。