多囊卵巢综合征(PCOS)是育龄女性最常见的生殖内分泌疾病之一,全球患病率约为6%-10%。患者常因月经紊乱、不孕、痤疮、多毛等症状就诊,但疾病的影响远不止于此——代谢异常、胰岛素抵抗、心理压力等问题可能伴随终身。近年来,中西医结合疗法与生活方式调整的协同作用,为PCOS患者提供了更全面的解决方案。

一、认识PCOS:症状、病因与诊断

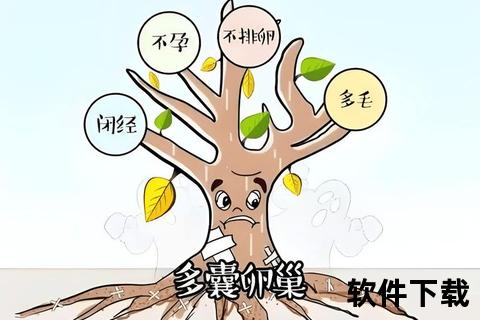

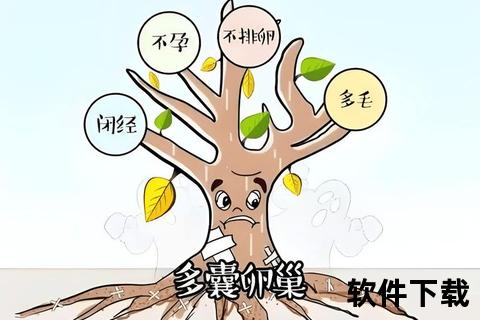

1. 症状的多样性与识别

PCOS的临床表现复杂,可分为四大核心症状:

月经异常:周期延长(>35天)、闭经或不规则出血。

高雄激素体征:多毛(面部、下腹)、痤疮、脂溢性脱发。

代谢异常:肥胖(50%-70%患者超重)、胰岛素抵抗、糖尿病风险增加。

生育障碍:无排卵导致不孕或反复流产。

特殊群体需关注:

青春期女性:初潮后持续月经稀发需警惕PCOS,但诊断需谨慎,避免过度干预。

孕妇:PCOS患者孕期易发妊娠糖尿病、早产,需加强代谢监测。

2. 病因与发病机制

PCOS的病因尚未完全明确,目前认为与以下因素相关:

遗传与表观遗传:家族史增加患病风险,部分基因变异影响激素代谢。

内分泌轴失调:下丘脑-垂体-卵巢轴异常导致LH/FSH比例失衡,雄激素分泌过多。

胰岛素抵抗:50%-70%患者存在胰岛素敏感性下降,加剧代谢紊乱。

慢性炎症:脂肪组织炎症反应(如冠状结构CLSs)与肥胖型PCOS密切相关。

3. 诊断标准:鹿特丹共识

确诊需满足以下3项中的2项,并排除其他疾病:

1. 排卵障碍(月经稀发或闭经)。

2. 高雄激素血症(生化检测)或体征(多毛、痤疮)。

3. 超声显示卵巢多囊样改变(单侧卵泡≥12个,直径2-9 mm)。

二、中西医结合治疗策略

1. 西医治疗:分层管理,对症干预

调节月经周期:

复方口服避孕药(COC):如达英-35、优思明,可降低雄激素并保护子宫内膜。

孕激素疗法:地屈孕酮周期性使用,适合无生育需求或青春期患者。

改善代谢:

二甲双胍:改善胰岛素抵抗,降低空腹胰岛素水平(证据等级Ⅰ级)。

GLP-1受体激动剂:新型药物司美格鲁肽可减重并调节代谢。

促排卵治疗:

克罗米芬+来曲唑:一线促排卵方案,妊娠率可达30%-40%。

促性腺激素:适用于药物抵抗者,需严密监测避免卵巢过度刺激。

2. 中医辨证:整体调理,标本兼顾

中医认为PCOS与“肾-天癸-冲任-胞宫”轴失衡相关,常见证型与治法:

肾虚痰湿型:形体肥胖、畏寒乏力。治以温肾健脾、化痰祛湿,方用苍附导痰汤加减。

肝郁肾虚型:焦虑、月经后期。治以疏肝补肾,方用逍遥散合左归丸。

案例支持:湖南中医药大学研究显示,中药人工周期疗法(促卵泡汤+排卵汤+促黄体汤)联合克罗米芬,妊娠率提升至76%。

3. 中西医协同增效

药物联用:二甲双胍+补肾化痰中药可同步改善胰岛素抵抗与排卵功能。

针灸辅助:针刺关元、三阴交等穴位调节内分泌,减少西药用量。

远期管理:中医“治未病”理念与西医代谢监测结合,降低糖尿病、心血管病风险。

三、生活方式调整:治疗的基石

1. 饮食管理:从“低热量”到“抗炎饮食”

低碳水化合物饮食:控制血糖波动,推荐每日碳水占比<45%。

抗炎食物:深海鱼(富含ω-3)、全谷物、绿叶蔬菜可减轻慢性炎症。

限时进食:将进食窗口控制在8-10小时内,改善胰岛素敏感性(研究证据等级Ⅱ级)。

2. 运动处方:强度与频率的平衡

有氧运动:每周5次快走或游泳(每次30分钟),可降低游离睾酮水平。

抗阻训练:每周2次哑铃或弹力带练习,增加肌肉量以提升基础代谢。

3. 心理干预:打破恶性循环

认知行为疗法(CBT):纠正“肥胖羞耻”“不孕焦虑”等负性思维。

正念减压(MBSR):通过冥想改善压力激素(皮质醇)水平。

四、特殊场景与居家管理

1. 突发异常出血的处理

轻症:口服益母草颗粒(中医活血化瘀)或地屈孕酮(西医孕激素)。

持续出血>7天:需就医排除子宫内膜病变,必要时行诊刮术。

2. 居家监测工具

基础体温表:帮助判断排卵周期,指导同房时机。

血糖仪:肥胖型患者每周监测空腹及餐后2小时血糖。

3. 何时需紧急就医?

剧烈腹痛伴恶心呕吐(警惕卵巢蒂扭转)。

妊娠试验阳性后流血(排除异位妊娠)。

五、未来展望与患者行动建议

1. 研究前沿

靶向CLSs炎症通路:中医药调节脂肪-巨噬细胞交互作用,成为肥胖型PCOS的新方向。

肠道菌群干预:益生菌制剂联合膳食纤维改善代谢(临床试验阶段)。

2. 给患者的实用清单

1. 记录症状:使用APP记录月经周期、体重、情绪变化。

2. 定期随访:每3-6个月复查激素六项、OGTT、血脂。

3. 社群支持:加入PCOS患者互助小组,分享经验与资源。

PCOS的治疗是一场需要耐心与科学的持久战。通过中西医优势互补(西药快速控症+中药长期调理)、生活方式重塑(饮食-运动-心理三位一体),患者不仅能改善生育力,更能全面提升生命质量。记住,每一次对健康的主动管理,都是向康复迈出的坚实一步。