子宫肌瘤是女性生殖系统最常见的良性肿瘤,而钙化作为其特殊的病理改变,常令患者产生诸多困惑。钙化灶的形成既可能是疾病自然进程中的稳定信号,也可能隐藏着需要关注的临床意义。本文将从定义、成因、诊断到科学管理,系统解析这一现象,帮助公众正确认识并理性应对。

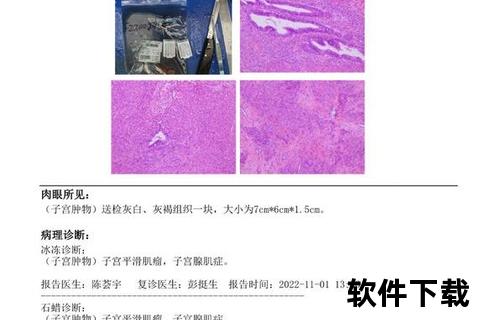

子宫肌瘤钙化是指肌瘤组织内出现钙盐沉积的病理过程,属于良性退行性改变。钙化灶在超声影像中多表现为强回声光斑,X线检查可见蜂窝状或壳状钙化影。根据钙盐分布模式可分为两种类型:

钙化本质上是肌瘤因供血不足导致部分细胞坏死后的修复反应,常见于绝经后女性或长期存在的浆膜下肌瘤。

肌瘤体积增大会压迫周围血管,导致局部缺血。缺氧环境下,细胞代谢产物(如磷酸盐)与钙离子结合形成沉积,这一过程类似骨骼钙化。

雌激素水平下降(如绝经后)会加速肌瘤萎缩,残留的纤维化组织更易钙化。

长期缺乏维生素D或钙磷代谢紊乱,可能促进钙盐异常沉积。

微小出血或慢性炎症可激活成纤维细胞,促使钙化基质形成。

多数钙化肌瘤生长停滞,质地坚硬如“石化”,无需特殊干预。研究显示,钙化灶可能抑制肌瘤细胞增殖,降低复发风险。

以下情况需警惕:

| 检查方法 | 优势 | 局限性 |

|--|--|--|

| 超声检查 | 无创、可区分钙化类型,准确率93% | 对微小钙化灶敏感性较低 |

| X线平片 | 清晰显示钙化形态,适合筛查 | 辐射暴露,不推荐孕妇使用 |

| MRI | 精准评估钙化与周围组织关系 | 费用较高,检查时间长 |

| 宫腔镜 | 直接观察黏膜下肌瘤钙化 | 侵入性操作,需 |

诊断提示:钙化灶可能掩盖新发病灶,建议结合肿瘤标志物(如CA125)综合评估。

适用条件:无症状、体积稳定(连续6个月无增长)、未压迫重要器官。

建议:每6-12个月复查超声,绝经后女性可延长至每年一次。

指征:

术式选择:腹腔镜剔除术(保留子宫)、宫腔镜电切术(黏膜下肌瘤)、子宫切除术(无生育需求)。

每周3次有氧运动(如快走、游泳),可降低雌激素活性,减少肌瘤生长风险。

立即就诊的情况包括:

子宫肌瘤钙化是疾病进程中的“双面信号”,既可能是良性稳定的标志,也可能暗藏风险。通过科学监测、个性化治疗及生活方式干预,患者完全能够与之和平共处。记住:定期复查比盲目焦虑更重要,理性对待才能掌控健康主动权。