宫颈出血是女性生殖系统疾病中较为常见的症状之一,可能由炎症、感染、良性病变甚至恶性肿瘤引起。其表现多样,从后轻微出血到持续不规则出血均可能发生,若不及时干预,可能影响生育能力甚至危及生命。本文将系统解析宫颈出血的异常表现、潜在诱因及科学应对策略,帮助公众正确认识这一症状并采取合理措施。

一、宫颈出血的异常表现与识别要点

宫颈出血并非独立疾病,而是多种疾病的共同症状,需结合出血特征及伴随症状综合判断:

1. 接触性出血

典型表现:后、妇科检查后或用力排便后出现鲜红色或褐色出血,量少且可自行停止。

潜在病因:宫颈息肉(触碰易出血)、宫颈糜烂(炎症刺激)、宫颈癌早期(约70%患者首发症状)。

2. 非经期不规则出血

特点:两次月经间期出现点滴状或持续性出血,可能伴随白带增多、异味。

常见诱因:宫颈炎(尤其是或衣原体感染)、子宫内膜异位症。

3. 月经相关异常

经期延长:超过7天未净,可能因宫颈肌瘤或宫颈管粘连导致经血排出受阻。

经量骤增:单次出血量超过500毫升,需警惕宫颈癌或凝血功能障碍。

4. 特殊群体差异

孕妇:妊娠早期出血需鉴别流产、宫外孕或宫颈病变(如息肉破裂)。

绝经后女性:任何出血均属异常,可能提示宫颈癌或子宫内膜癌。

二、宫颈出血的六大诱因与疾病关联

1. 宫颈炎症性疾病

急慢性宫颈炎是导致出血的主要病因,病原体包括淋球菌、衣原体等。炎症导致宫颈组织充血、糜烂,轻微摩擦即可出血。

2. 宫颈良性病变

息肉:宫颈管内赘生物,表面血管丰富,易因摩擦破裂出血。

肌瘤:黏膜下肌瘤压迫宫颈管可导致经期延长或经间期出血。

3. 宫颈癌前病变及恶性肿瘤

高危型HPV持续感染是宫颈癌的主要诱因。早期表现为接触性出血,晚期可能出现大量血块或脓血性分泌物。

4. 激素水平紊乱

黄体功能不足、多囊卵巢综合征等导致子宫内膜异常增生,突破性出血可能经宫颈排出。

5. 医源性损伤

宫颈手术(如锥切、电灼)后创面愈合不良,或宫内节育器位置异常刺激宫颈。

6. 全身性疾病

凝血功能障碍(如血小板减少症)、肝病等可能表现为宫颈黏膜自发性出血。

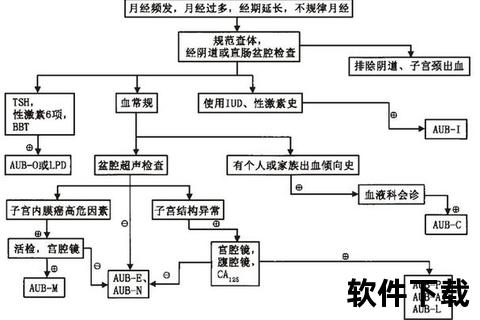

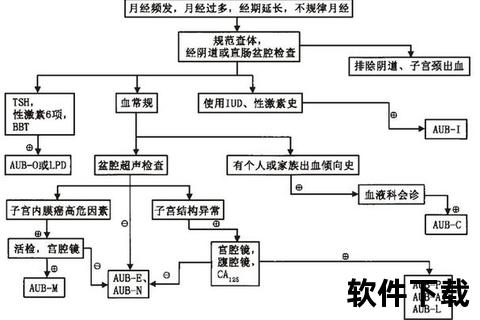

三、诊断流程与医学检查手段

1. 基础评估

病史采集:出血模式、避孕方式、性伴侣数量等。

妇科检查:肉眼观察宫颈是否糜烂、赘生物,触诊判断出血来源。

2. 实验室检查

病原体检测:核酸扩增技术(NAAT)筛查、衣原体、滴虫等。

HPV分型与TCT:联合检测宫颈癌风险,准确率达95%以上。

3. 影像学与活检

超声:评估宫颈管结构异常(如息肉、肌瘤)。

宫颈活检:对可疑病变组织取样,确诊癌前病变或恶性肿瘤。

四、分级治疗策略与家庭护理建议

1. 紧急处理

突发大量出血时需立即就医,途中可采取侧卧位减少盆腔充血,避免自行使用止血栓剂。

2. 药物治疗

抗感染:针对细菌性宫颈炎,口服多西环素或阿奇霉素。

激素调节:黄体酮治疗功能性出血,COC(复方口服避孕药)调整月经周期。

3. 物理与手术治疗

微波/激光:适用于宫颈糜烂或息肉,通过热效应封闭出血点。

LEEP刀锥切:切除癌前病变组织,保留生育功能。

4. 家庭护理要点

卫生管理:每日温水清洗外阴,避免使用碱性洗液破坏菌群平衡。

出血期禁忌:禁止、盆浴及剧烈运动,减少咖啡因摄入以防血管扩张。

五、预防措施与长期健康管理

1. 疫苗接种

9-45岁女性建议接种HPV疫苗,覆盖16/18等高危型别,预防70%以上宫颈癌。

2. 定期筛查

21-29岁:每3年一次TCT检测。

30岁以上:每5年联合HPV+TCT检测。

3. 生活方式干预

单一性伴侣、正确使用避孕套降低性传播疾病风险。

均衡饮食(如补充维生素C、E增强黏膜修复),避免长期熬夜导致免疫力下降。

科学认知与主动管理

宫颈出血既是身体发出的警示信号,也是可防可控的健康问题。公众需摒弃“出血即癌症”的恐慌心理,但也不可忽视持续异常出血的潜在风险。建议建立个人健康档案,记录出血时间、量及伴随症状,就诊时提供详细信息以提高诊断效率。通过早期筛查、规范治疗和健康管理,绝大多数宫颈出血问题可获得有效控制。