在日常生活中,水肿、尿路感染或前列腺炎等问题常让人困扰,而“利尿消炎药”作为一类兼具利尿和抗炎作用的药物,频繁出现在医生的处方中。这类药物究竟如何发挥作用?适用于哪些疾病?使用中又该注意哪些潜在风险?本文将以科学视角解析其作用机制与临床应用,并为不同人群提供实用建议。

1. 双重功能:利尿与抗炎的结合

利尿消炎药并非单一药物,而是结合了利尿剂与抗炎成分的复合制剂或具有双重功能的药物。其核心作用包括:

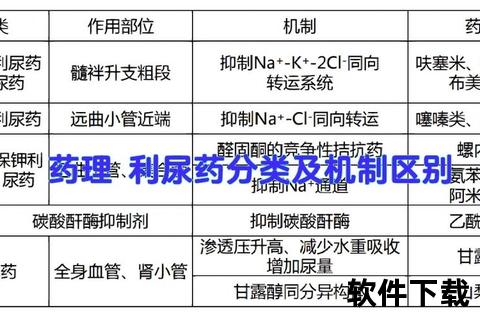

2. 常见药物分类与特点

根据作用靶点和适应症,利尿消炎药可分为以下类型:

| 类别 | 代表药物 | 适用场景 | 注意事项 |

||-|--|--|

| 袢利尿剂 | 呋塞米、布美他尼 | 急性肺水肿、严重心力衰竭 | 易致低钾,需监测电解质 |

| 噻嗪类 | 氢氯噻嗪 | 高血压合并轻度水肿 | 肾功能不全者效果差 |

| 保钾利尿剂 | 螺内酯 | 肝硬化腹水、低钾风险患者 | 可能引发高钾血症 |

| 中成药 | 利尿消炎丸 | 慢性前列腺炎、尿路感染 | 需辨证施治,避免自行服用 |

1. 经典适应症:从水肿到感染

2. 老药新用:拓展治疗边界

近年研究发现,传统利尿消炎药在以下领域展现潜力:

1. 常见副作用与应对策略

2. 特殊人群用药指南

| 人群 | 推荐药物 | 禁忌与替代方案 |

||--|-|

| 孕妇 | 避免使用呋塞米、氢氯噻嗪 | 首选安全性较高的中成药,必要时咨询医生 |

| 儿童 | 螺内酯(需调整剂量) | 禁用四环素类衍生物,警惕生长抑制 |

| 肾功能不全者 | 托拉塞米、布美他尼 | 避免噻嗪类,监测肌酐变化 |

1. 居家护理与就医信号

2. 预防与生活干预

利尿消炎药在缓解症状的也可能带来代谢风险。患者需在医生指导下个体化用药,避免自行增减剂量或混合使用偏方。对于慢性疾病(如高血压、前列腺炎),结合生活方式调整和定期随访,才能实现长期健康管理。

参考文献:本文内容综合自国内外权威医学期刊及临床指南,具体案例与数据来源详见文中标注的文献索引。