黄芪作为传统中药中的“补气圣药”,在增强体质、调理疾病中广泛应用。由于个体差异和药理复杂性,其功效与禁忌常引发公众困惑。本文结合现代医学研究及中医理论,系统性解析黄芪的核心作用、适用场景及风险控制,帮助读者科学认知这一药材。

黄芪性甘微温,归肺、脾经,其功效根植于中医“补气固本”理论,并在现代药理学研究中得到验证:

1. 补气升阳,改善能量代谢

黄芪通过增强脾肺功能,促进气血生成,缓解因气虚引起的疲劳乏力、食欲不振、内脏下垂(如胃下垂、子宫脱垂)等症状。研究表明,黄芪多糖和皂苷类成分能提升线粒体功能,改善细胞能量代谢。

2. 增强免疫力

黄芪可激活免疫细胞(如巨噬细胞、T淋巴细胞),促进抗体生成,减少感染风险。临床试验显示,黄芪提取物能缩短感冒病程,降低慢性支气管炎复发率。

3. 调节心血管健康

双向调节血压是黄芪的独特优势:对于低血压患者可升压,而高血压人群(非肝阳上亢型)则能通过扩张血管改善微循环。黄芪甲苷可抑制心肌缺血损伤,降低心力衰竭风险。

4. 抗炎与组织修复

黄芪中的黄酮类化合物具有抗氧化作用,可抑制炎症因子释放,加速皮肤溃疡、糖尿病足等创面愈合。对于慢性肾炎、肝炎等疾病,黄芪可减少蛋白尿、修复肝细胞。

5. 利水消肿与内分泌调节

通过促进钠钾代谢,黄芪可缓解脾虚型水肿;同时改善胰岛素敏感性,辅助控制血糖,适用于糖尿病患者的综合管理。

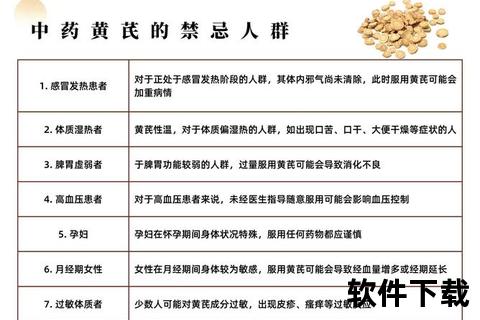

(一)绝对禁忌人群

1. 阴虚火旺体质者

表现为口干舌燥、手足心热、盗汗等症状者,服用黄芪会加重内热,诱发失眠、口腔溃疡。

2. 急性炎症期患者

感冒初期发热、咽喉肿痛,或皮肤脓肿未溃时,黄芪可能“闭门留寇”,延缓病情恢复。

3. 妊娠晚期孕妇

黄芪的活血作用可能增加子宫收缩风险,尤其是孕28周后需严格禁用。孕早期如需补气,应在医生指导下配伍滋阴药材。

(二)相对禁忌人群(需医生评估)

1. 高血压患者

肝阳上亢型高血压(伴随头晕头痛、面红目赤)禁用;其他类型患者需监测血压,避免与降压药相互作用引发低血压。

2. 自身免疫疾病患者

系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等疾病活动期,黄芪可能过度激活免疫系统,加重炎症反应。

3. 儿童与过敏体质者

儿童脏腑娇嫩,长期服用可能影响发育;过敏人群可能出现皮疹、呼吸困难,首次使用建议小剂量测试。

(三)药物相互作用风险

(一)典型适用场景

1. 气虚型亚健康

长期疲劳、反复感冒、手术后体虚者,可配伍党参、白术增强补气效果。

2. 慢性病调理

3. 女性气血不足

月经量少、产后虚弱者,可配合当归、红枣制成药膳,但需避开经期。

(二)剂量与配伍建议

(三)特殊人群注意事项

1. 自我筛查

服用前观察舌象:舌淡苔白者适宜;舌红少苔或黄腻者禁用。

2. 就医信号

出现心慌、皮疹、腹泻等反应时立即停药,72小时未缓解需就医。

3. 药材鉴别

优质黄芪断面呈“菊花心”纹理,豆腥味浓郁,忌选霉变、空心劣质品。

黄芪的应用需遵循“辨证施治”原则,普通人群可将黄芪作为季节性调补的选择(如秋冬补气),但慢性病患者务必在中医师指导下制定个性化方案。健康的核心在于平衡,避免盲目追求“补益”而忽视体质差异,方能让传统药材真正服务于现代健康管理。