肠道是人体最大的免疫器官,也是营养吸收与代谢的核心场所。近年来,随着肠道菌群研究的深入,人们逐渐认识到肠道健康不仅影响消化系统,还与免疫力、神经系统甚至心理健康密切相关。当肠道菌群失衡时,可能出现腹泻、腹胀、便秘、腹痛等症状,严重时甚至引发炎症性肠病、抗生素相关性肠炎等疾病。本文将从科学角度解析肠道问题的应对策略,提供兼具安全性与有效性的治疗方案,并针对不同人群提出个性化调理建议。

肠道疾病的症状因病因不同而有所差异。轻症患者常表现为偶发性腹泻(每日排便3次以上且为稀便或水样便)、腹部胀气或排便不畅;中重度患者可能出现持续性黏液便、血便、发热或体重下降,甚至因电解质紊乱导致休克。常见的病因包括:

1. 抗生素滥用:广谱抗生素会破坏肠道菌群平衡,导致条件致病菌(如艰难梭菌)过度繁殖,引发伪膜性肠炎。

2. 饮食失衡:高脂、高糖、低纤维饮食抑制有益菌生长,增加肠漏风险。

3. 慢性疾病:糖尿病、肝病等代谢异常可能继发肠道菌群失调。

4. 特殊生理阶段:儿童因肠道菌群发育不成熟,孕妇因激素变化,更易出现功能性肠道问题。

若因抗生素使用导致腹泻或腹痛,需立即采取以下措施:

1. 停用原抗生素:这是治疗的首要原则,约60%的轻症患者停药后症状可自行缓解。

2. 补充益生菌:推荐使用布拉氏酵母菌、双歧杆菌或鼠李糖乳杆菌,可减少致病菌定植。例如,临床试验显示双歧杆菌能将腹泻持续时间缩短1-2天。

3. 口服补液盐:预防脱水及电解质紊乱,尤其适用于儿童与老年人。

注意:若出现血便、高热或意识模糊,需立即就医,可能需使用万古霉素或甲硝唑等靶向抗生素。

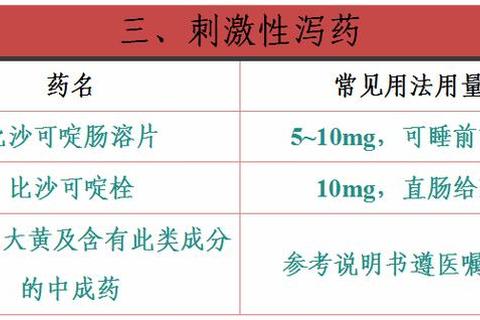

对于炎症性肠病、肠易激综合征等长期问题,需根据症状选择药物:

益生菌的选择需因人而异:

1. 孕妇:避免使用含肠球菌的益生菌制剂,优选双歧杆菌,必要时在医生指导下使用蒙脱石散缓解腹泻。

2. 婴幼儿:剖宫产或非母乳喂养儿可早期补充益生菌,但需选择通过安全性评估的菌株(如鼠李糖乳杆菌GG)。

3. 老年人:定期检测维生素B12水平,长期使用PPI抑制剂者需联合益生菌预防小肠细菌过度生长。

肠道健康管理需遵循“急症精准用药—慢性综合调理—病因源头预防”的三维策略。通过科学用药、合理膳食与生活方式干预,可有效维持肠道菌群平衡。值得注意的是,任何持续性肠道症状都可能是全身疾病的信号,及时就医与个性化诊疗才是守护健康的终极防线。

> 本文引用的临床研究及指南均来自权威医学期刊与官方机构,具体用药请遵医嘱。