血栓的形成如同血管中悄然筑起的“路障”,可能悄无声息地引发致命危机。据统计,全球每年因血栓相关疾病死亡的人数高达1790万,而我国40岁以上人群中,约50%存在静脉血栓风险。面对这一威胁,现代医学在血栓防治领域取得了哪些突破?普通人在日常生活中又该如何科学应对?本文将结合最新临床指南与研究进展,为您全面解读。

一、血栓的预警信号:别忽视身体的求救信号

1. 深静脉血栓(DVT)的典型症状

下肢异常:单侧小腿或大腿突发肿胀、疼痛,皮肤温度升高,按压后凹陷恢复缓慢。

颜色变化:患肢皮肤发红或发紫,严重时出现静脉曲张样条纹。

活动受限:行走时疼痛加剧,平躺抬高患肢可部分缓解。

2. 肺栓塞(PE)的紧急征兆

呼吸困难:静息状态下突感气促,伴胸痛(深呼吸时加重)。

咳血或晕厥:约30%患者出现痰中带血,严重者可突发意识丧失。

心跳异常:心率加快至100次/分钟以上,伴有冷汗、焦虑等休克前兆。

特殊人群注意:孕妇、长期卧床者、肿瘤患者出现上述症状时,需立即就医。儿童血栓罕见但可能表现为肢体不对称肿胀,需结合家族史判断。

二、血栓治疗新进展:从药物到技术的全面突破

1. 抗凝药物迭代升级

传统药物局限性:华法林需频繁监测凝血功能,与食物相互作用显著。

新型口服抗凝剂(NOACs):

利伐沙班、阿哌沙班:直接抑制凝血因子Xa,无需常规监测,出血风险较华法林降低30%。

特殊剂型创新:如TAH3311口溶膜剂型,解决吞咽困难患者用药难题。

2. 机械取栓技术革新

ClotTriever系统:通过镍钛合金支架360°贴壁清除血栓,单次治疗成功率超90%,尤其适合急性期髂股静脉血栓。

超声辅助溶栓:靶向定位血栓,减少全身出血风险,已在部分三甲医院开展。

3. 联合治疗策略优化

双联抗血小板治疗(DAPT):阿司匹林联合替格瑞洛,降低心脑血管事件复发率。

降脂协同抗栓:高强度他汀(如阿托伐他汀)联合抗凝剂,可稳定动脉斑块,减少血栓形成。

三、预防策略:分层管理与个体化方案

1. 生活方式干预

久坐人群:每小时活动5分钟,做踝泵运动(脚尖上下勾动)促进血液回流。

饮食调控:增加ω-3脂肪酸(深海鱼、亚麻籽)、维生素K稳定摄入(西兰花、菠菜每日≤200g)。

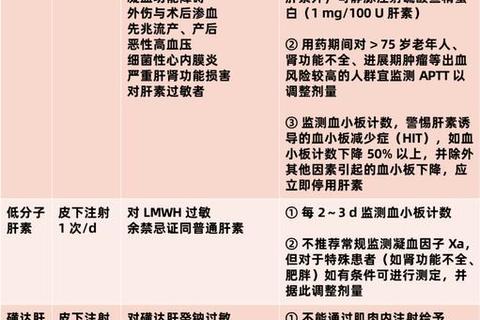

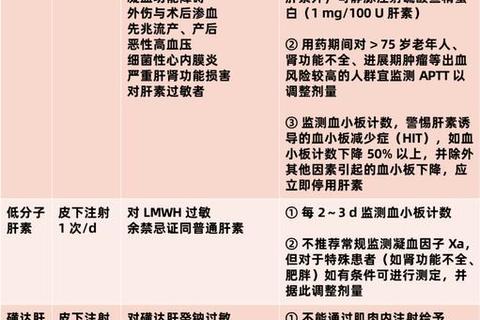

2. 药物预防分级

低风险人群(如短期旅行者):穿戴梯度压力袜(15-20mmHg)。

中高风险人群(术后、孕妇):

低分子肝素:孕期首选,哺乳期安全。

间歇气压装置(IPC):术后联合使用,降低DVT发生率50%。

3. 术后管理规范

骨科手术:药物预防延长至术后4周,配合早期康复训练。

肿瘤患者:根据Caprini评分选择DOACs(如阿哌沙班),定期监测血小板。

四、特殊人群的精细化防护

1. 孕妇与产褥期

预防首选:低分子肝素皮射,不通过胎盘屏障。

禁忌提醒:避免使用华法林(致畸风险),产后哺乳期慎用利伐沙班。

2. 慢性病患者

糖尿病/高血压:控制血糖<7mmol/L、血压<130/80mmHg,可联合小剂量阿司匹林。

肾功能不全:调整NOACs剂量(如阿哌沙班减半),监测肌酐清除率。

3. 老年群体

出血风险管理:使用HAS-BLED评分工具,平衡抗栓与跌倒风险。

用药简化:优先选择每日1次剂型(如艾多沙班),提高依从性。

五、家庭应急与就医指南

1. 突发症状应对

立即制动:疑似DVT时抬高患肢,避免按摩(防血栓脱落)。

紧急送医指征:胸痛伴咯血、意识模糊、单侧肢体苍冷。

2. 长期管理要点

自我监测:记录肢体周径变化(用软尺测量髌骨上15cm处)。

复诊提醒:抗凝治疗初期每2周查凝血功能,稳定后每3个月复查。

主动防御,让生命之河畅通无阻

血栓防治是一场需要医患协同的持久战。通过了解最新药物特性(如NOACs的安全优势)、掌握预防技术(如机械取栓的适应症),并结合个体化风险评估,我们完全可以将血栓风险控制在最低水平。记住:当身体发出异常信号时,及时就医就是最好的自救策略。

科学小贴士:下载“血栓风险评估”APP(如Caprini评分工具),定期自查高风险因素,早发现、早干预。

参考文献

本文综合临床指南、药物研究及器械进展,主要依据以下权威来源:

1. 下肢深静脉血栓介入治疗护理规范(2020)

2. 新型口服抗凝剂临床应用共识(2025)

3. 欧洲围手术期VTE预防指南(2024)

4. ClotTriever取栓系统临床数据(2025)

5. 急性冠脉综合征管理指南(2025)