在对抗细菌感染的过程中,正确认识和使用抗生素是守护健康的关键。作为临床常用抗生素之一,注射用阿莫西林钠通过独特的抗菌机制发挥作用,但其应用场景和注意事项往往让普通患者感到困惑——为何医生建议住院患者使用?哪些症状提示可能需要这种药物治疗?特殊人群使用时又有哪些"雷区"需要规避?

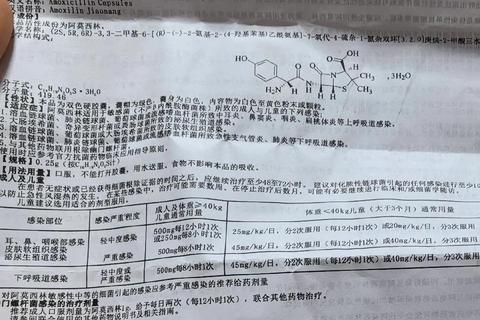

阿莫西林钠通过破坏细菌细胞壁的合成发挥杀菌作用。其化学结构中的β-内酰胺环能精准结合细菌的青霉素结合蛋白(PBPs),这种蛋白是细菌构建细胞壁的"脚手架"。当PBPs被抑制时,细菌会因失去保护屏障而溶解死亡。

这种机制决定了它对革兰氏阳性菌(如溶血性链球菌、肺炎链球菌)和部分革兰氏阴性菌(如大肠埃希菌、流感嗜血杆菌)具有显著效果。但需特别注意,产β-内酰胺酶的耐药菌会分解药物结构,导致治疗失效,这正是医生要求进行药敏试验的重要原因。

在人体内的代谢过程中,药物约75%-90%通过肾脏原形排出。肾功能不全者需要调整剂量,例如肌酐清除率低于10ml/min的患者需将给药间隔延长至24小时。这种代谢特性也解释了为何血液透析后需要补充给药。

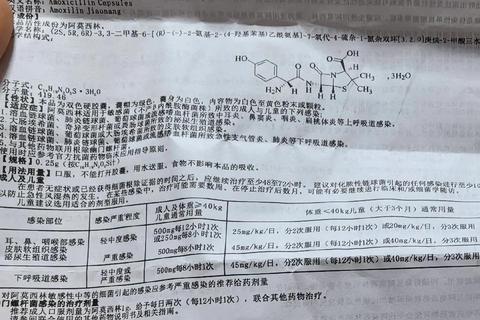

该药物主要针对中重度感染或无法口服给药的患者,覆盖五大类感染:

1. 呼吸道感染:持续高热(>39℃)伴浓痰、呼吸困难的肺炎,反复耳痛伴听力下降的中耳炎

2. 泌尿感染:排尿灼痛合并血尿或腰痛的肾盂肾炎

3. 皮肤感染:红肿区域快速扩散的蜂窝织炎

4. 特殊病原体感染:持续高热伴相对缓脉的伤寒

5. 围手术期预防:心脏瓣膜病患者的口腔科操作

临床案例显示,一位65岁糖尿病患者因足部溃疡继发葡萄球菌感染,在口服抗生素无效后改用注射用阿莫西林钠,配合清创治疗,3天内红肿消退。这种及时干预避免了脓毒血症的发生。

标准剂量方案:

特殊人群警示:

典型用药误区包括:自行缩短疗程导致感染复发,将药物与维生素C混合输注产生沉淀,以及忽视血钠监测引发电解质紊乱。一位慢性肾病患者因未调整剂量出现少尿症状,经血液透析后恢复,凸显了个体化用药的重要性。

约5%-6%患者可能出现不良反应,按发生频率排序:

1. 胃肠道反应(恶心、腹泻)

2. 皮疹等过敏反应

3. 肝功能指标异常

4. 中枢神经症状(焦虑、失眠)

遇到以下情况需立即停药就医:

值得关注的是,约30%的"药物过敏"实为疾病本身症状。一位传染性单核细胞增多症患者误将疾病皮疹归因于药物,经医生鉴别后避免了不必要的停药。

在抗生素耐药形势严峻的当下,合理用药需要医患共同参与。当出现疑似细菌感染症状时,建议:

1. 记录体温曲线和症状变化

2. 保留感染部位分泌物或尿液标本

3. 用药期间避免饮酒和含钙制剂

4. 完成规定疗程,即使症状提前缓解

医疗团队正在探索基于基因检测的精准用药方案,未来有望通过快速病原体鉴定实现更精准的抗生素选择。对于普通民众而言,理解注射用阿莫西林钠的作用边界,既是对自身健康的负责,也是对公共卫生安全的贡献。