妊娠期和哺乳期是女性生理的特殊阶段,此时的用药安全不仅关系到母亲健康,更直接影响胎儿和新生儿的发育。据统计,约80%的孕妇在孕期存在药物暴露情况,但仅有不足5%的药品具有明确的妊娠期使用数据。这种信息不对称使得合理用药成为产科医疗的核心课题。

临床常用药物可分为四大类:

1. 宫缩调节剂

包括缩宫素、利托君等促进子宫收缩的药物,用于产后止血或引产。其中β-受体激动剂类药物需警惕心率加速、低血钾等不良反应,2025年台湾地区研究显示其心血管副作用发生率可达12%。新型缩宫素受体拮抗剂阿托西班虽安全性较高,但价格昂贵且适用孕周受限。

2. 妊娠并发症治疗药

针对妊娠高血压的硝苯地平需监测血压波动,用药期间需避免与硫酸镁联用。抗凝药物如低分子肝素在预防血栓时,需根据体重调整剂量。

3. 保胎药物

孕酮类药物是主流选择,用黄体酮在预防早产方面具有明确疗效。需注意不同剂型的适用场景:口服剂型适合妊娠剧吐患者,注射剂型用于紧急情况,制剂需避开出血期。

4. 中成药制剂

如妇科千金胶囊在盆腔炎治疗中可联合抗生素使用,但需严格辨证施治。金刚藤分散片等清热解毒类药物,需避免与寒凉食物同服。

1. 孕早期(0-12周)

受精3-8周为致畸敏感期,此时用药需遵循“全或无”定律。对必需用药者优先选择B类药品如头孢类抗生素,禁用X类致畸药物。

2. 哺乳期用药

药物通过乳汁分泌量与分子量、蛋白结合率密切相关。例如布洛芬因蛋白结合率达99%,哺乳安全性较高;而甲硝唑因RID(相对婴儿剂量)超过10%,需暂停哺乳。

3. 高龄孕妇

超过35岁孕妇发生妊娠糖尿病风险增加3倍,二甲双胍的使用需配合血糖监测。这类人群更易出现多药联用情况,需警惕药物相互作用。

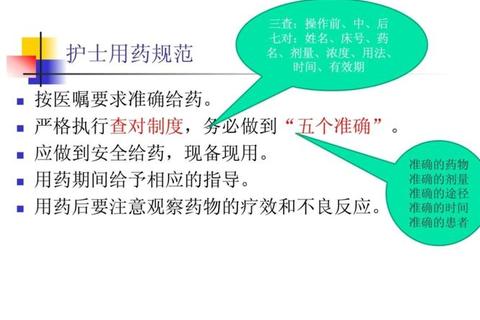

1. 分级决策机制

建立“主治医师评估-临床药师审核-多学科会诊”三级决策流程。对复杂病例需结合血药浓度监测,例如使用硫酸镁治疗子痫时,维持血镁浓度在4-7mg/dL。

2. 动态监测体系

孕28周后需加强胎儿超声心动图监测,特别是使用前列腺素抑制剂超过48小时者,防止动脉导管早闭。产后抑郁用药需同步进行母乳药物浓度检测。

3. 信息化预警系统

医疗机构应建立药物警戒平台,实时抓取肝肾功能异常、过敏史等关键数据。2024年上海某三甲医院通过该系统将用药错误率降低62%。

1. 突发性出血

首选超声评估胚胎状态,排除宫外孕后,地屈孕酮20mg qd口服联合卧床休息。出血量>月经量需立即住院。

2. 宫缩抑制剂选择

孕34周前短期(≤72小时)使用硝苯地平,配合糖皮质激素促胎肺成熟。出现胸闷、视觉模糊需立即停药。

3. 产褥感染处理

根据病原学检测阶梯式用药:首选青霉素类,耐药菌感染升级为碳青霉烯类。疗程结束后需复查CRP及降钙素原。

孕妇应建立“用药日志”,记录药物名称、剂量及身体反应。出现以下情况需即刻就医:服药后胎动减少50%、持续头痛伴视物模糊、突发皮肤瘀斑。建议在手机设置用药提醒,避免漏服或重复用药。

医疗机构需定期开展孕妇用药安全教育,2025年北京妇产医院通过VR技术模拟药物致畸过程,使患者依从性提升40%。社会药房应建立妊娠期用药专柜,配备经专业培训的药师提供咨询服务。