双相情感障碍是一种复杂的精神疾病,其治疗需要科学、系统的药物管理。作为患者或家属,了解药物选择的核心逻辑、疗效评估方法及副作用应对策略,不仅能提升治疗依从性,还能在突发状况中做出正确决策。

双相情感障碍的药物治疗需根据发作类型、病程阶段及个体差异综合判断。目前国际指南推荐的药物体系包含三大类:

1. 情绪稳定剂

2. 非典型抗精神病药

3. 抗抑郁药联合方案

仅在抑郁期与情绪稳定剂联用,SSRIs类药物(如舍曲林)致躁风险低于三环类。研究显示,单用抗抑郁药导致转躁率高达30%。

治疗有效性需通过医学指标与生活能力双重评估:

1. 专业量表跟踪

2. 功能恢复标志

有效治疗的黄金标准是恢复工作/学习能力的80%。若出现持续注意力涣散、社交回避,提示需心理干预协同。

3. 药物应答时间窗

不同药物类别的副作用需针对性处理:

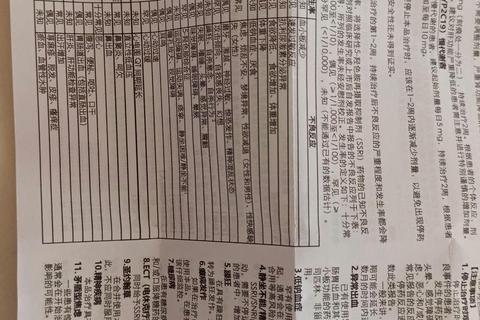

| 药物类型 | 高发副作用 | 管理方案 |

|-||--|

| 锂盐 | 手抖、多尿、甲状腺功能异常 | 每日饮水>2L,每3月查TSH、肌酐 |

| 丙戊酸盐 | 脱发、肝酶升高 | 补充锌制剂,避免联用扑热息痛 |

| 喹硫平 | 体位性低血压、镇静作用 | 睡前3小时服药,起床时缓坐30秒 |

| 奥氮平 | 体重增加、血糖升高 | 每周监测BMI,采用低GI饮食 |

特别警示:鲁拉西酮虽对抑郁有效,但锥体外系反应发生率是喹硫平的2倍,老年患者慎用。

1. 孕妇

2. 儿童青少年

3. 共病患者

合并代谢综合征者优先选择鲁拉西酮(对血糖影响最小),心血管疾病患者避免齐拉西酮(QT间期延长风险)。

1. 用药日志:记录每日服药时间、剂量及异常反应(如手抖、心悸),复诊时提供完整数据链。

2. 紧急联络卡:包含主治医生电话、血型、过敏史,躁狂发作期随身携带。

3. 危机识别:出现自杀意念、暴力倾向或72小时不眠,立即拨打急救电话。

4. 生活方式干预:

双相情感障碍的治疗是药物科学与个体化管理的结合。患者需与医生建立“治疗联盟”,通过3-6个月的剂量滴定找到最佳平衡点。记住,50%的复发与自行停药有关,规范治疗可使70%患者恢复社会功能。当您发现家人出现情绪“过山车”时,及时陪同就医比劝说更有效——精神科医生不仅能开处方,更能提供从基因检测到康复训练的全周期支持。