在各类家庭药箱中,头孢类抗生素的身影总是占据一席之地。许多人习惯将这类药物视为“消炎万能药”,却对它的作用原理、适应范围和安全使用规范知之甚少。事实上,头孢类药物的正确应用既关系着疾病治疗效果,更直接影响着用药安全。

这类药物的核心抗菌机制在于破坏细菌的细胞壁合成。细菌细胞壁由肽聚糖构成,如同建筑外墙般维持菌体形态和渗透压平衡。头孢分子中的β-内酰胺环能精准识别并黏附于细菌的青霉素结合蛋白(PBP),阻断肽聚糖的交联反应,导致细胞壁缺损。失去保护屏障的细菌在渗透压作用下膨胀破裂,最终走向溶解死亡。

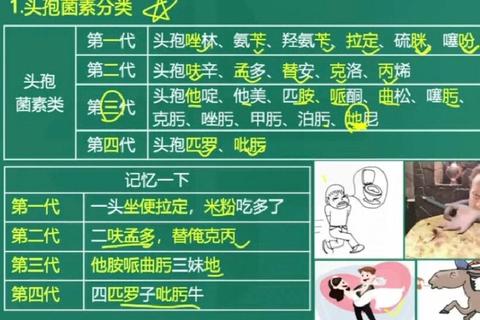

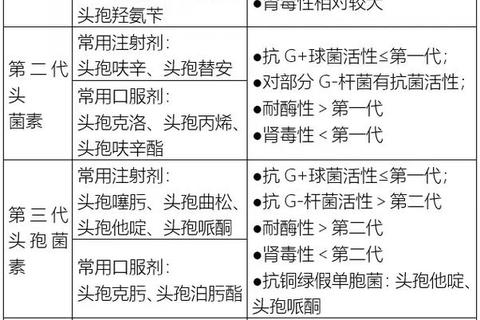

不同代际的头孢类药物在抗菌特性上存在显著差异:

头孢类药物主要适用于细菌性呼吸道感染(肺炎、支气管炎)、泌尿系统感染(肾盂肾炎)、皮肤感染(蜂窝织炎)等。具体应用需结合病原菌特点:

1. 社区获得性肺炎:第三代头孢联合大环内酯类药物效果显著

2. 复杂性尿路感染:第二代头孢可穿透前列腺屏障发挥作用

3. 术后预防感染:第一代头孢对葡萄球菌覆盖良好

需要特别注意的是,头孢对病毒性感冒、真菌感染完全无效。当出现持续高热(>39℃)、脓性分泌物、血象升高等细菌感染指征时,才需启动抗生素治疗。

1. 过敏

约3%人群存在头孢过敏风险,表现为皮疹、喉头水肿甚至休克。使用前需详细询问过敏史,首次用药建议在医院监护下进行。

2. 酒精禁忌法则

药物会抑制乙醛脱氢酶活性,引发“双硫仑反应”。用药期间及停药后7日内应严格禁酒,含酒精的食品(酒心巧克力)、药物(藿香正气水)也需规避。

3. 特殊人群调整方案

4. 疗程管理要点

普通感染疗程通常5-7天,切忌症状缓解即自行停药。治疗链球菌感染时,完整10天疗程可有效预防风湿热复发。

5. 药物相互作用预警

与抗凝药联用可能增加出血风险,与利尿剂合用需警惕肾毒性,建议间隔2小时以上服用含铁、钙制剂。

6. 不良反应应对

约15%患者出现胃肠道反应,建议餐后服用。若发生水样腹泻(警惕伪膜性肠炎)、持续性头痛或尿液颜色改变,应立即就医。

1. 科学储存

多数头孢制剂需避光保存于25℃以下,混悬剂配制后冷藏不得超过7天。发现药片变色、结块时禁止服用。

2. 自我监测清单

用药期间记录体温曲线、症状变化和异常反应,复诊时提供完整用药日志有助于医生评估疗效。

3. 分级就医指南

出现以下情况需急诊处理:

在抗生素耐药形势严峻的今天,头孢类药物的合理使用不仅关乎个体健康,更是维护公共卫生安全的重要防线。掌握这些科学用药知识,既能避免“小病乱投医”的误区,也能在真正需要时发挥药物的最大治疗价值。