妇科疾病是困扰女性健康的常见问题,中医学在千百年实践中积累了丰富的治疗经验,尤其对于慢性炎症、月经不调等问题展现出独特优势。本文结合传统理论与现代研究,解析中药治疗的核心理念与实用方案。

一、妇科炎症的中医认知与核心治法

中医将妇科炎症归为“带下病”“妇人腹痛”等范畴,认为其病机与湿热、寒凝、气滞、血瘀等病理因素相关。例如,下腹坠痛、白带黄稠多属湿热;经期腹痛、经血有块常为寒凝血瘀;反复发作的炎症则与正气不足、冲任失调有关。

核心治疗原则以“活血化瘀”为总纲,配合疏肝理气、温经散寒、健脾祛湿等辨证施治手段。临床常用经典方剂包括:

少腹逐瘀汤(当归、赤芍、蒲黄等):针对寒凝血瘀型痛经、输卵管粘连,能温经止痛、化瘀通络。

升阳除湿防风汤(苍术、白术、茯苓等):适用于脾虚湿盛型带下病,改善盆腔积液、腰腹冷痛。

清热调血汤(红藤、败酱草、黄柏等):治疗湿热瘀阻型炎、宫颈炎,兼具抗炎与免疫调节作用。

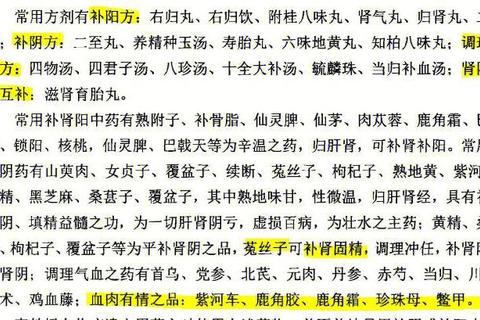

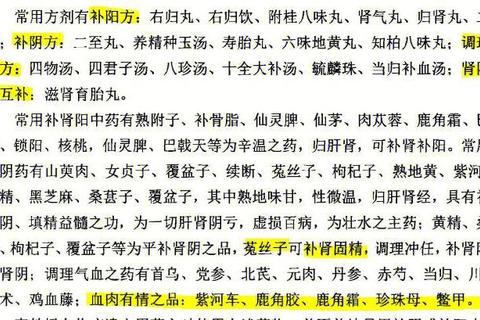

二、传统验方的现代临床验证

1. 内治法:从整体调理到精准用药

现代药理学证实,中药复方通过多靶点作用改善妇科炎症:

活血化瘀类(益母草、川芎):促进盆腔血液循环,抑制纤维化,减少粘连。

清热解毒类(金银花、蒲公英):直接抑制病原微生物,降低炎性因子如PGF2α水平。

补益类(黄芪、党参):增强免疫力,减少复发,尤其适合慢性盆腔炎患者。

典型案例:一项针对100例慢性宫颈炎患者的研究显示,中药外洗(含苦参、蛇床子等)总有效率达96%,复发率仅4%,显著优于常规西药。

2. 外治法:局部治疗与全身调理结合

中药灌肠:药液经直肠黏膜吸收,直接作用于盆腔,缓解输卵管阻塞、盆腔粘连。

针灸与艾灸:通过刺激关元、三阴交等穴位,调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能,改善痛经和月经周期。

栓剂与熏洗:如蛇床子栓、苦参洗剂,针对炎、外阴瘙痒起效快且副作用小。

三、适用人群与注意事项

1. 不同人群的用药选择

育龄女性:气滞血瘀型可选逍遥散加减,配合中成药如丹黄祛瘀胶囊。

围绝经期女性:肝肾亏虚型适用六味地黄丸合二至丸,缓解潮热、骨质疏松。

孕妇及哺乳期:避免活血峻烈药(如莪术、三棱),可选择白术、黄芩等安胎成分。

2. 用药安全与禁忌

避免盲目联合用药:如同时服用抗生素或激素类药物,需间隔2小时以上。

特殊体质慎用:阴虚火旺者慎用温燥药(如肉桂),过敏体质需提前测试外用制剂。

疗程管理:急性炎症通常需连续治疗2-4周,慢性病需3个月以上巩固疗效。

四、预防与生活调理建议

1. 饮食调护:湿热体质者宜食薏苡仁、冬瓜;虚寒体质可加生姜、红枣,忌生冷辛辣。

2. 情志管理:肝郁气滞是妇科病重要诱因,可通过八段锦、冥想疏解压力。

3. 日常保健:经期避免盆浴、游泳,穿着透气棉质内衣,降低感染风险。

中医药治疗妇科疾病强调整体观与个体化,现代研究亦验证其抗炎、调节免疫的双重价值。患者应在专业中医师指导下,结合体质辨证用药,同时配合生活方式调整,方能实现标本兼治。若出现急性高热、剧烈腹痛或异常出血,需立即就医,避免延误病情。