布洛芬胶囊作为家庭药箱中的常备药物,常被用于退烧、止痛,但关于它是否具有“消炎”作用,公众认知中存在诸多误区。有人将它与抗生素混为一谈,也有人误认为它能直接治愈感染性疾病,甚至因不当使用引发健康风险。本文将结合医学证据,解析布洛芬的抗炎机制,澄清常见使用误区,并为不同人群提供科学用药指导。

布洛芬属于非甾体抗炎药(NSAIDs),其核心作用在于抑制前列腺素(PGs)的合成。前列腺素是引发炎症反应的关键介质,可导致血管扩张、组织肿胀、疼痛信号传递和体温升高。当人体因感染、外伤或自身免疫性疾病产生炎症时,布洛芬通过阻断环氧化酶(COX)活性,减少前列腺素生成,从而缓解“红肿热痛”等症状。

需要注意的是:布洛芬的抗炎作用主要针对非感染性炎症,如关节炎、痛风、肌肉拉伤等。而对于细菌或病毒引起的感染性炎症(如扁桃体炎、肺炎),布洛芬仅能缓解症状,无法消除病原体,此时需联合抗生素或抗病物。

公众常将“消炎药”等同于抗生素(如阿莫西林、头孢),这是严重的认知误区。医学上,“消炎药”特指直接抑制炎症反应的药物,包括:

1. 非甾体抗炎药(布洛芬、阿司匹林):通过抑制前列腺素缓解炎症。

2. 糖皮质激素(如地塞米松):强效抗炎但副作用较大,需严格遵医嘱。

而抗生素(如青霉素、头孢菌素)通过杀灭或抑制细菌生长间接减轻炎症,对病毒或无菌性炎症无效。混淆两者可能导致滥用抗生素(如用阿莫西林治疗关节炎)或延误感染性疾病的治疗(如仅用布洛芬处理细菌性扁桃体炎)。

布洛芬确实适用于多种疼痛(头痛、痛经、牙痛等),但以下情况禁用:

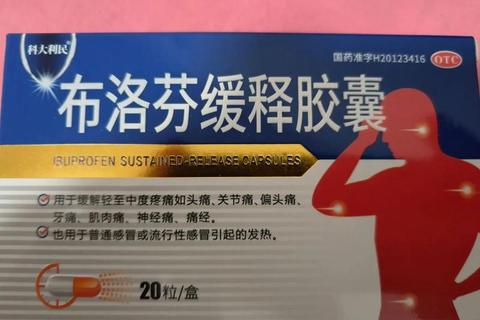

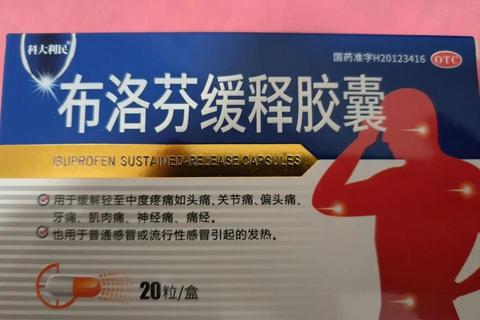

布洛芬缓释胶囊(如芬必得)需整粒吞服,不可掰开或嚼碎。其剂量设计为缓慢释放,擅自加倍服用会导致血药浓度骤升,引发胃出血、肝肾损伤。

长期或过量使用布洛芬可能导致:

建议短期小剂量使用,服药期间多喝水并监测肾功能。

1. 明确病因:发热或疼痛持续3天未缓解,需就医排查感染、肿瘤等潜在疾病。

2. 严格控量:成人每日不超过2.4g,儿童按10mg/kg计算,间隔6-8小时。

3. 规避相互作用:避免与酒精、其他NSAIDs(如阿司匹林)或抗凝药同服。

4. 对症选择剂型:急性疼痛选普通片剂,慢性炎症(如关节炎)可选缓释胶囊。

布洛芬胶囊是缓解非感染性炎症和疼痛的有效工具,但其作用有边界,滥用可能适得其反。正确认知其机制、厘清与抗生素的区别、规避高危人群风险,才能最大化用药安全。当症状持续或伴随其他警示信号(如胸痛、血尿、意识模糊),务必及时就医,而非依赖止痛药掩盖病情。