复合维生素B作为人体代谢的关键辅酶,其补充方式直接影响营养素的吸收效率与健康收益。许多人在服用时陷入“跟风补剂”的误区,忽视了个体差异与科学服用原则。本文将结合最新研究,解析不同时段服用的利弊,帮助读者找到最适合自己的补充方案。

一、维生素B族的吸收机制与时间选择依据

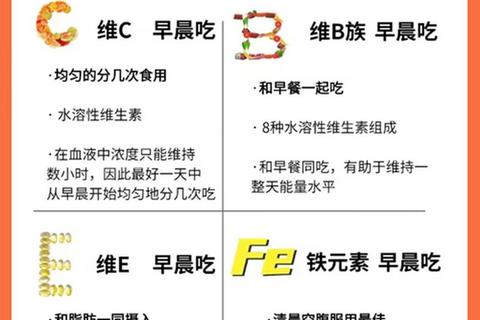

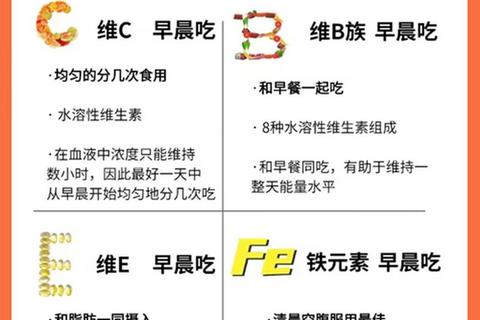

维生素B族包含8种水溶性成分,如B1(硫胺素)、B2(核黄素)、B6(吡哆醇)等,它们需通过肠道主动运输或被动扩散被吸收。空腹时胃酸浓度高,可能加速维生素分解;而餐后食物中的脂肪和蛋白质可延缓胃排空,延长吸收时间。复合维生素B中的某些成分(如B6、B12)可能影响神经递质合成,需考虑对睡眠的潜在干扰。

二、早中晚三个时段的利弊对比

1. 早晨:提神但需警惕吸收率

优势:早晨服用可借助B族维生素的代谢支持作用,帮助转化早餐中的碳水化合物为能量,缓解晨间疲劳。

风险:空腹服用可能刺激胃肠道,且快速吸收后未被利用的部分易随尿液排出。

适用人群:需高强度脑力活动的上班族或学生,建议搭配含蛋白质的早餐(如鸡蛋、牛奶)以提升吸收率。

2. 中午:综合效益最佳的“黄金时段”

科学依据:午餐后胃酸分泌适中,食物中的纤维和脂肪可包裹维生素,使其缓慢释放至小肠吸收。研究显示,复合维生素B在午饭后30分钟服用,血液浓度峰值维持时间比早晨延长1.5小时。

额外收益:B族维生素参与下午的糖代谢,可减少“饭后困倦”现象。

注意事项:避免与咖啡或茶同服,单宁酸可能降低B1和B12的生物利用率。

3. 晚上:特殊需求下的权衡选择

争议点:传统观点认为B族维生素的“提神”作用可能干扰睡眠,但近年研究发现,低剂量B6(≤10mg)可促进褪黑素合成,改善睡眠质量。

适用场景:夜班工作者或需夜间补充能量者,可选用不含B12的高纯度配方,并控制总剂量。

禁忌人群:失眠或神经衰弱者应避免晚间服用。

三、四类特殊人群的个性化调整方案

1. 胃肠敏感者

策略:优先选择午餐后服用,必要时改用肠溶胶囊或液体剂型减少刺激。

饮食搭配:餐食中增加南瓜、燕麦等温和食材,避免辛辣食物加重不适。

2. 孕妇与哺乳期女性

关键点:叶酸(B9)和B12需求增加,但孕吐严重者需分次服用。建议早餐后与晚餐后各补充50%剂量,搭配柠檬水缓解恶心。

3. 慢性病患者

药物相互作用:糖尿病患者服用二甲双胍时,B12吸收率下降40%,需间隔2小时以上补充。高血压患者需监测B3(烟酸)剂量,过量可能引发潮红反应。

4. 老年人

吸收障碍应对:胃酸分泌减少者优先选择含有机酸(如苹果酸)的配方,或与少量醋渍食物同服以促进吸收。

四、三大常见误区与科学规避方法

1. “高剂量=高效”谬论

B族维生素存在协同效应,单种过量(如B6>100mg/天)可能引发周围神经病变。选择配方时应查看成分表,确保各成分比例符合《中国居民膳食营养素参考摄入量》。

2. 忽视饮食协同作用

维生素B2与锌、B5与辅酶Q10之间存在协同关系。建议补充期间多摄入牡蛎(富锌)、牛肉(富辅酶Q10)等食物。

3. 盲目追求“尿液变黄”效果

尿液颜色仅反映B2(核黄素)的排出量,不能作为吸收效果的标准。持续深黄色尿液可能提示饮水不足或肝功能异常,需及时就医。

五、行动指南:四步制定个性化补充计划

1. 评估需求:体检确认是否缺乏(如血清同型半胱氨酸水平可反映B6、B9、B12状态)。

2. 选择剂型:胃肠功能弱者选液体剂型,需精准控量者选缓释片。

3. 设定时间:普通人群首选午餐后,夜班族可分早晚两次服用(早晨60%、傍晚40%)。

4. 动态调整:每3个月检测血药浓度,夏季出汗多时可增加10%-15%剂量。

复合维生素B的服用时间并非“一刀切”,需结合个体生物钟、饮食结构及健康状况综合判断。记住两个核心原则:吸收效率最大化与生理干扰最小化。当出现持续疲劳、口腔溃疡等疑似缺乏症状时,应及时就医而非自行增量。科学补充的本质,是让营养素成为健康生活的助力,而非身体的负担。