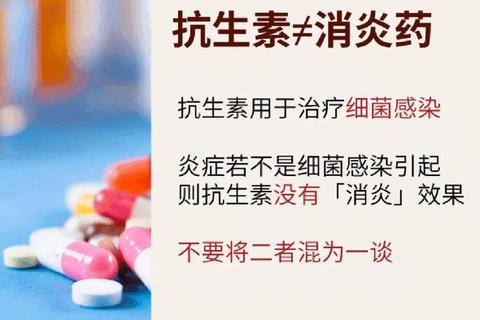

抗生素和消炎药的概念混淆在日常生活中极为普遍,许多人将两者等同使用,甚至误认为“头孢氨苄片”这类抗生素可以直接消除所有炎症。这种认知偏差可能导致用药不当、延误病情或加重耐药性问题。本文将系统解析抗生素与抗炎药的本质区别,并以头孢氨苄片为例,厘清其药理作用与适用范围,帮助公众科学应对感染与炎症。

抗生素(如头孢氨苄片)的核心作用是杀灭或抑制细菌生长。它们通过破坏细菌细胞壁(如头孢类)、干扰蛋白质合成(如大环内酯类)等机制发挥作用,但对病毒、真菌或非感染性炎症无效。例如,头孢氨苄属于第一代头孢菌素,主要针对链球菌、葡萄球菌等革兰氏阳性菌及部分革兰氏阴性菌引起的呼吸道、尿路感染。

抗炎药则用于缓解炎症反应,包括红肿、疼痛等症状。它们分为两类:

1. 非甾体抗炎药(如布洛芬、阿司匹林):通过抑制前列腺素合成减轻炎症反应,适用于关节炎、牙痛等非感染性炎症。

2. 糖皮质激素(如地塞米松):通过调节免疫反应抑制炎症,用于严重过敏、自身免疫性疾病等。

关键区别:抗生素针对细菌感染,而抗炎药直接抑制炎症反应,两者作用对象与场景完全不同。例如,病毒性感冒引起的咽喉肿痛需用抗炎药缓解症状,而细菌性肺炎则需要抗生素治疗。

头孢氨苄片是一种第一代头孢类抗生素,其适应症明确限定于细菌感染引起的疾病,如急性扁桃体炎、皮肤软组织感染等。它通过破坏细菌细胞壁合成,导致细菌死亡,但对病毒性感冒、类风湿性关节炎等非细菌性炎症无效。

常见误区纠正:

典型适用场景:

1. 明确感染类型:

2. 遵循分级用药原则:

3. 警惕药物相互作用:

4. 特殊场景处理:

全球每年约70万人死于耐药菌感染,滥用抗生素是主要原因之一。普通公众可通过以下行动减少耐药风险:

头孢氨苄片作为经典抗生素,在细菌感染治疗中具有重要价值,但绝非“消炎神药”。正确区分抗生素与抗炎药,既是科学用药的基础,也是守护自身健康与社会公共卫生的责任。当出现发热、疼痛等症状时,建议优先通过血常规、C反应蛋白等检查明确病因,而非盲目服用抗生素。在感染与炎症的迷雾中,理性与知识是最可靠的指南针。