(文章:皮肤炎症的日常护理需要科学认知与正确干预,本文从症状识别到修复策略提供系统化指导。)

皮肤是人体最大的器官,也是最易受外界刺激的屏障。数据显示,约30%的成年人曾因皮肤炎症(如湿疹、接触性皮炎、痤疮等)就医。公众对“消炎”常存在误区:误将抗炎等同于使用药膏,或忽视炎症根源(如屏障受损、过敏原刺激)。本文结合医学共识与临床实践,解析皮肤炎症的舒缓修复逻辑,并提供居家护理与就医指导。

皮肤炎症主要表现为红肿、瘙痒、灼热、脱屑或渗出,严重时可伴随疼痛。根据诱因可分为:

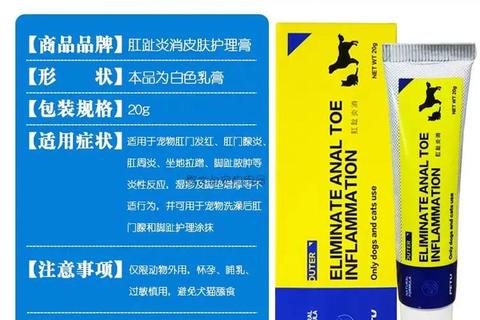

| 成分类型 | 代表药物 | 作用机制 | 适用症状 |

||--||-|

| 抗生素类 | 莫匹罗星软膏 | 抑制细菌蛋白质合成 | 细菌感染(如脓疱疮) |

| 糖皮质激素类 | 氢化可的松乳膏 | 抑制免疫反应、减少炎症介质释放 | 湿疹、过敏性皮炎(短期使用) |

| 非甾体抗炎类 | 双氯芬酸乳胶剂 | 抑制环氧酶(COX)、减少前列腺素生成 | 肌肉酸痛、关节炎疼痛 |

| 修复型成分 | 含神经酰胺的乳膏 | 补充脂质、修复屏障 | 屏障受损后的泛红干燥 |

注意事项:

1. 清洁患处:用温水或生理盐水轻柔清洗,避免摩擦。

2. 测试敏感性:首次使用前在手腕内侧涂抹少量,观察24小时无过敏反应再继续。

3. 适量涂抹:取豌豆大小药膏,以打圈方式轻揉至吸收,覆盖患处即可(无需厚敷)。

4. 避免混合用药:不同药膏间隔至少30分钟,防止成分相互作用。

以下情况需及时就诊:

1. 症状持续加重:如红斑扩散、渗出液增多。

2. 全身反应:发热、淋巴结肿大提示可能合并系统性感染。

3. 特殊部位炎症:眼周、生殖器等皮肤薄弱区域易引发并发症。

皮肤炎症的舒缓需“三分治、七分养”:急性期通过药膏控制症状,慢性期注重屏障修复与生活方式调整。日常可备基础药械(如生理盐水、低敏保湿霜),并定期评估皮肤状态(如检测经皮水分丢失值TEWL)。通过科学干预,多数炎症可有效缓解,重获健康肌肤。

(全文约1800字,关键词自然分布:消炎软膏、屏障修复、皮肤炎症、居家护理、抗炎成分)

参考资料: