月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其规律性不仅反映内分泌系统的平衡,也可能预示着潜在的健康问题。许多女性在月经周期紊乱、经量异常时,常因缺乏科学认知而陷入焦虑,或盲目尝试调理方法导致症状加重。本文将从科学角度解析月经不调的恢复周期,并针对不同人群提供实用建议。

一、月经不调的典型症状与病因

1. 症状分类

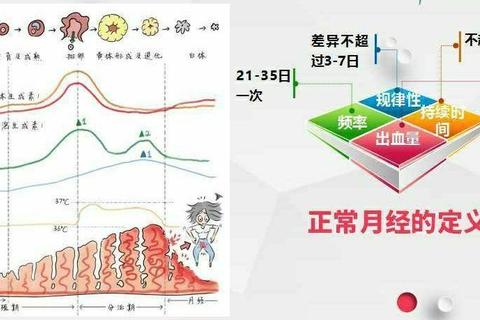

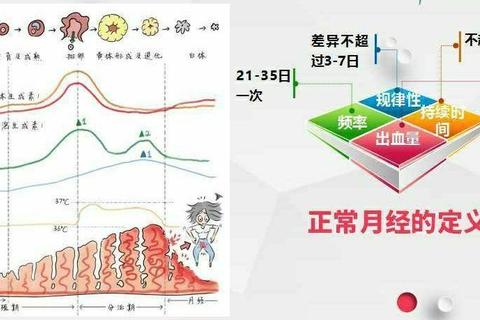

月经不调主要表现为周期、经期、经量或伴随症状的异常:

周期异常:提前(<21天)、推迟(>35天)或周期不规律(波动超过7天)。

经期异常:出血时间超过7天(经期延长)或短于2天。

经量异常:每日失血量超过80ml(月经过多)或点滴即净(月经过少)。

伴随症状:痛经、经前综合征(情绪波动、胀痛)、排卵期出血等。

2. 常见病因

根据临床研究,月经不调的根源可分为生理性和病理性两类:

生理性因素:

作息紊乱(长期熬夜、倒时差)导致内分泌失调。

过度节食或运动引发能量不足,抑制性激素合成。

情绪压力(焦虑、抑郁)影响下丘脑-垂体-卵巢轴功能。

病理性因素:

内分泌疾病:多囊卵巢综合征(PCOS)、甲状腺功能异常。

器质性病变:子宫肌瘤、子宫内膜息肉、盆腔炎。

医源性影响:反复人流手术、宫内节育器刺激。

二、恢复时间的影响因素与科学解析

月经不调的恢复周期因人而异,主要取决于病因、干预方式及个体体质。

1. 生理性月经不调

恢复时间:通常1-3个月。

关键措施:

调整作息:保证每日7-8小时睡眠,避免夜间光照(如手机蓝光)抑制褪黑素分泌。

营养补充:增加富含Omega-3脂肪酸(深海鱼、坚果)和维生素B族(全谷物、绿叶菜)的食物,帮助平衡激素。

情绪管理:通过冥想、瑜伽或心理咨询缓解压力。

案例:一名26岁女性因长期熬夜工作出现月经推迟,经调整作息(23点前入睡)并补充维生素D后,2个月内周期恢复规律。

2. 病理性月经不调

恢复时间:3-6个月或更长,需结合原发病治疗。

常见疾病与治疗周期:

多囊卵巢综合征(PCOS):需3-6个月药物(如二甲双胍、短效避孕药)联合生活方式干预。

子宫肌瘤:若肌瘤直径<5cm且无症状,可观察3-6个月;若需手术,术后恢复期约1-2个月。

甲状腺功能异常:甲亢或甲减患者需持续用药6-12个月以稳定激素水平。

3. 中西医结合治疗的协同作用

中医调理:针对气血两虚、肝郁气滞等证型,常用乌鸡白凤丸、益母草颗粒等中成药,疗程通常3个月。

西医干预:激素替代疗法(如雌孕激素序贯治疗)需至少3个月观察效果。

联合优势:研究显示,中西医结合治疗的总有效率(96%)显著高于单一西医治疗(76%)。

三、特殊人群的注意事项

1. 青少年女性

特点:初潮后2-3年内周期不规律属正常现象,若持续紊乱需排查青春期PCOS。

建议:避免盲目使用激素药物,优先通过饮食和运动调节。

2. 育龄期女性

备孕群体:周期紊乱可能影响排卵,建议监测基础体温或使用排卵试纸,必要时进行促排卵治疗。

产后女性:哺乳期闭经属正常现象,断奶后3-6个月未恢复月经需就医。

3. 围绝经期女性

特点:周期缩短或延长常见,但需警惕异常出血(可能提示子宫内膜癌)。

建议:每年进行妇科超声和激素水平检测。

四、何时就医与日常管理建议

1. 紧急就医信号

非经期出血持续3天以上。

单次经期出血量浸透卫生巾超过每小时1片。

剧烈腹痛伴随发热或晕厥。

2. 居家管理技巧

周期记录:使用APP记录月经起止时间、经量(以卫生巾用量估算)及伴随症状。

饮食调理:

经前期:减少咖啡因摄入,增加镁元素(如香蕉、黑巧克力)缓解焦虑。

经后期:补充铁剂和蛋白质(红肉、菠菜)预防贫血。

运动选择:避免高强度运动(如长跑),推荐瑜伽或散步促进盆腔血液循环。

五、总结与行动呼吁

月经不调的恢复并非一蹴而就,需科学诊断与耐心调理。普通人群可通过调整生活方式观察1-2个月,若无效或伴随严重症状,应及时就医排查病理因素。记住:规律月经是健康的标志,也是身体发出的“预警信号”。通过系统的健康管理,90%以上的月经不调患者可在6个月内获得显著改善。

立即行动:从今天开始记录月经周期,并预约一次妇科超声和激素六项检查,为自己的生殖健康建立“数据档案”。