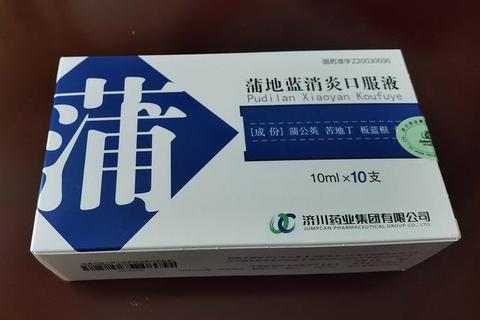

炎症是人体对抗感染或损伤的天然防御反应,但过度或持续的炎症会引发咽痛、扁桃体肿痛、皮肤疖肿等常见疾病。在传统中药领域,蒲地蓝消炎口服液(以下简称“蒲地蓝”)因其清热解毒、抗炎消肿的功效,成为家庭常备药物之一。许多患者对其作用机制、适用人群及安全性仍存在疑问。本文结合最新研究进展,从科学角度解析其抗炎原理,并针对不同人群提供实用建议。

蒲地蓝的抗炎作用并非单一成分或单一通路的简单抑制,而是通过多组分协同作用实现对炎症的“立体调控”。研究显示,其核心机制包括以下三方面:

1. 抑制炎症信号通路

蒲地蓝中的活性成分(如黄芩苷、蒲公英多糖等)可通过阻断PI3K、p38 MAPK等关键蛋白的磷酸化,抑制NF-κB和NLRP3炎症小体的激活,从而减少促炎因子(如TNF-α、IL-6)的释放。这种多靶点作用使其对急性炎症(如咽炎、扁桃体炎)和慢性炎症均有调节效果。

2. 抗菌与抗病毒协同

实验表明,蒲地蓝对链球菌、金黄色葡萄球菌等细菌具有直接抑制作用,同时可通过干扰病毒复制(如流感病毒、手足口病毒)减轻感染引发的炎症反应。这种“双管齐下”的特性使其在治疗细菌或病毒引起的上呼吸道感染中表现突出。

3. 免疫调节与抗氧化

研究发现,蒲地蓝中的黄酮类化合物能增强机体抗氧化能力,减少氧化应激对组织的损伤,并通过调节免疫细胞功能平衡过度炎症反应。例如,在儿童手足口病中,其可通过降低炎症因子水平缓解症状。

蒲地蓝的适应症覆盖多种炎症相关疾病,临床研究证实其在以下场景中具有显著疗效:

2018年起,国家药监局要求蒲地蓝说明书明确标注“孕妇慎用”及可能的不良反应(如恶心、皮疹)。这一修订并非否定其疗效,而是通过更透明的信息帮助患者权衡利弊。研究显示,规范用药下其不良反应发生率低于1%,且多为轻度胃肠反应。

1. 居家处理

2. 就医信号

3. 预防建议

蒲地蓝消炎口服液作为传统中药与现代研究的结合典范,其多靶点抗炎机制和广泛的临床适用性已得到验证。科学用药需基于个体差异和疾病特点,患者应避免盲目使用或过度依赖。未来,随着更多循证医学证据的积累,其应用将更精准、安全,为炎症管理提供可靠选择。