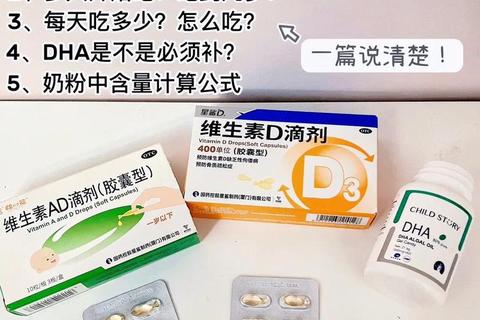

维生素D滴剂作为预防和治疗维生素D缺乏症的重要补充剂,其正确使用方法直接关系到效果与安全性。许多家长和成年人在服用时常常疑惑:胶囊外壳是否能直接吞服?婴幼儿如何避免误吸风险?本文将结合医学指南与实际操作,解析服用细节中的关键问题,帮助读者规避常见误区。

胶囊外壳的主要成分是明胶,这是一种可食用的食品级材料,在人体内可被消化吸收。但不同人群的服用方式需区别对待:

1. 成年人

可直接咀嚼或整粒吞服胶囊,外壳不会造成健康风险。部分产品外壳遇热后会软化,可提高服用舒适度。

2. 婴幼儿及吞咽困难者

因婴幼儿的咽喉较窄且吞咽功能未发育完全,整粒服用可能引发窒息风险。建议将胶囊尖端剪开或浸泡于温水中30秒,待胶皮融化后滴出内容物服用。若误吞外壳但未出现呛咳,则无需过度担心。

3. 特殊疾病患者

如存在消化道狭窄、食管炎等疾病,需咨询医生后决定是否连壳服用。

长期超量服用(儿童>2000 IU/天,成人>4000 IU/天)可能引发高钙血症,表现为口渴、多尿、骨痛甚至肾结石。若出现上述症状,应立即停用并就医。

需在阴凉(≤20℃)、避光、干燥处保存,高温或潮湿会导致胶囊粘连或有效成分分解。

1. 孕妇及哺乳期女性

需根据孕期血检结果调整剂量,通常建议每日600-2000 IU。过量补充可能导致胎儿主动脉狭窄,需严格遵循医嘱。

2. 早产儿及低体重儿

出生后1周即需开始补充,剂量为800-1000 IU/天,持续3个月后调整为常规剂量。

3. 慢性病患者

肾病或肝病患者因维生素D代谢障碍,需选择骨化三醇等活性形式补充,并密切监测血钙水平。

1. 定期检测

建议高风险人群(如少晒太阳者、老年人)每年检测血清25(OH)D水平,目标值应维持在50-125 nmol/L。

2. 自然补充途径

每日裸露四肢晒太阳10-30分钟(紫外线B波段时段),但需注意:玻璃窗会阻挡90%的紫外线,且防晒霜SPF15以上会减少99%的维生素D合成。

3. 饮食搭配

增加富含维生素D的食物,如三文鱼(570 IU/100g)、蛋黄(40 IU/个)、强化牛奶(120 IU/杯),与滴剂形成协同作用。

维生素D滴剂的正确使用需把握三个核心:分人群处理外壳、精准控制剂量、定期监测指标。若出现反复腿抽筋、骨骼变形或发育迟缓等症状,提示可能存在严重缺乏,需及时就医进行骨骼X线或血钙磷检测。通过科学管理与生活习惯调整,可有效预防佝偻病、骨质疏松等疾病,为全家人的骨骼健康筑牢防线。